5 Schritte zu einer Aktiven Akustik - Kurtheater Bad Elster Edition

kaiser • 13. August 2020

5 Schritte zu einer Aktiven Akustik - Kurtheater Bad Elster Edition

Auf der Suche nach dem guten Ton – Kurtheater Bad Elster Edition

oder: wie man in 5 Schritten eine Aktive Akustik erfolgreich installiert

(Wer den Fehler im Video entdeckt, erhält ein kostenfreie Kurzberatung von uns 😉)

Bad Elster liegt im sächsischen Vogtland nahe der Grenze zwischen Tschechien und Deutschland. Bad Elster ist ein Kurort, wo sich Königinnen und Könige schon vor Jahrhunderten die Hand gereicht und ihr heil gesucht haben. Bis heute kommen Leute her, um Moor- oder Solebecken zu genießen oder einfach ins Bademuseum zu gehen.

An so einem Ort darf natürlich ein Theater nicht fehlen. Das Theater hier ist ein typisches Mehrspartenhaus. Das heißt hier werden Opern, Ballette, Musicals, Kammerkonzerte, Orchesterkonzerte, Jazzkonzerte, Rock- Popkonzerte, Lesungen, Kabarettabende, Theaterabende,… alles was die darstellende Kunst so zu bieten hat, aufgeführt.

Wie man sich vorstellen kann birgt das organisatorische wie auch technische Herausforderungen. Die Frage der Akustik kann zum Beispiel mit dem Werkzeug einer aktiven Akustik gelöst werden. D.h. wir können die Akustik variabel gestalten, um den verschiedenen Anforderungen entgegenzukommen.

Im König-Albert Theater in Bad Elster wurde eine solche Aktive Akustik installiert und diese 5 Schritte sind zu einer erfolgreichen Installation notwendig:

1) Planung: Zuallererst muss eine sorgfältige Planung durchgeführt werden. D. h. wie viele Lautsprecher und Mikrofone sollen wo installiert werden und wie sollen diese architektonisch integriert werden. Hier in Bad Elster ist es zum Beispiel sehr hübsch gelöst in dem Lautsprecher in goldenen Boxen integriert sind oder im Luster an der Decke.

2) Installation: Teil der Installation ist die Montage der Lautsprecher und Mikrofone, deren Verkabelung und der Aufbau der Technikzentrale. In der Technikzentrale werden die relevanten Gerätschaften verbaut, die Leitungen von den Mikrofonen im Saal führen hierher bzw. die Lautsprecherleitungen von den Verstärken führen zu den Lautsprechern. Ein moderne Installation von Digitalem Audio kommt heutzutage ohne Netzwerktechnik nicht mehr aus. Zumeist wird hier das Format Dante benutzt. Als Herzstück des ganzen Systems gibt es einen Signalprozessor, welcher die Mikrofonsignale aufnimmt, diese speziell verarbeitet und über die Lautsprecher wieder gibt.

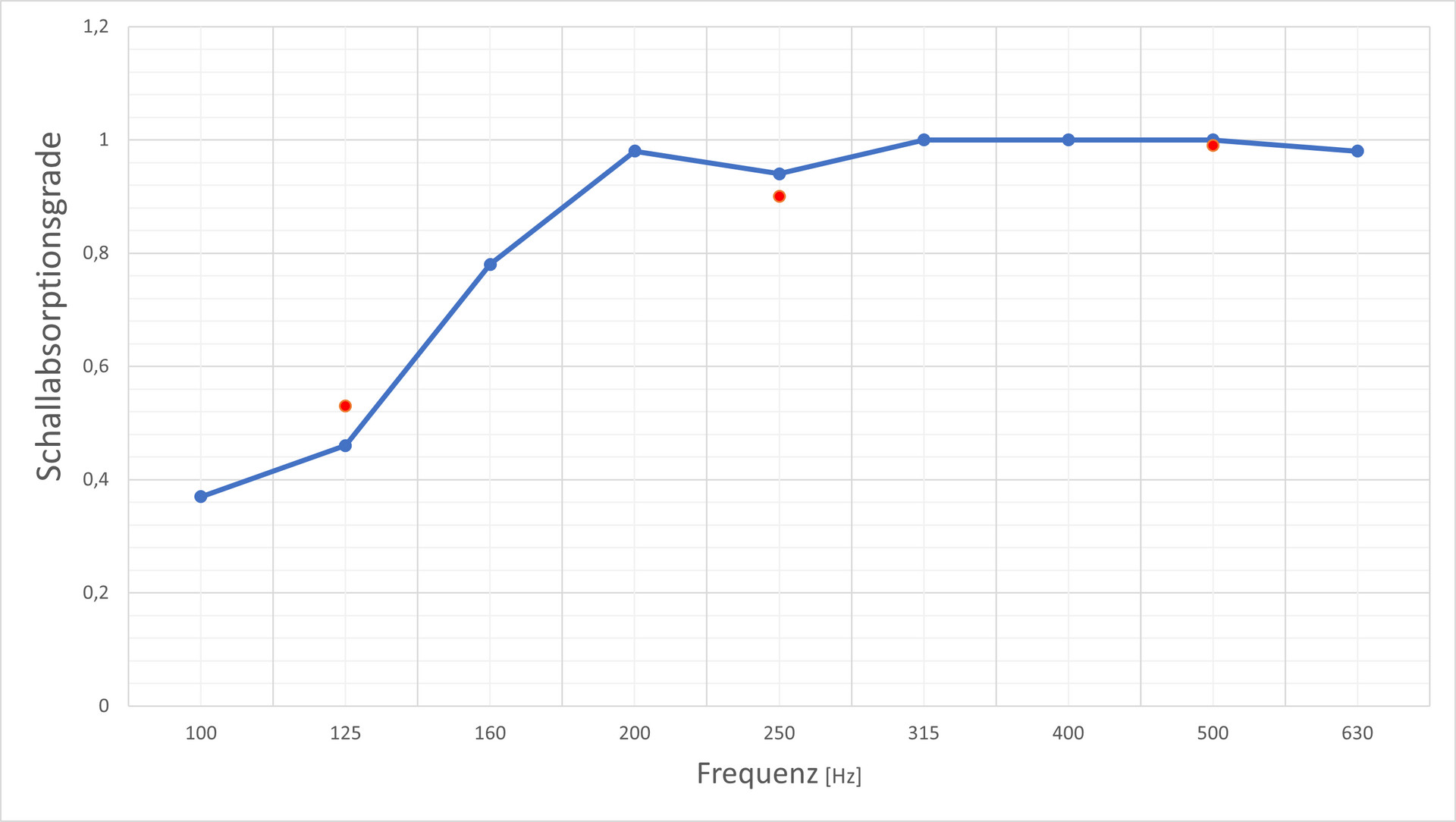

3) Systemkalibrierung: Ein wichtiger Schritt ist die Systemkalibrierung, d. h. wir wollen die Klangeigenschaften der Mikrofone und Lautsprecher, welche durch die Qualität, die Einbausituation bzw. durch den Raum an sich entstehen, möglichst neutralisieren. Das ist wichtig damit man ein rückkopplungs-stabiles System erhält mit dem man gut arbeiten. Zur Einmessung verwendet man speziellen Messsignale, zumeist sogenannte Sinus-Sweep, mit denen man die Übertragungsfunktionen schnell und robust messen kann.

4) Klangeinstellungen: In diesem Schritt werden die Presets erstellt, welche vom Haus bzw. den Technikern je nach Veranstaltungstyp ausgewählt werden. Hier geht es um die Feinjustierung der Akustik. Darum arbeiten wir sehr gerne mit Musikern zusammen, da dies eine realistische Hörsituation erlaubt, das Hören von klanglichen Details ermöglicht und weiter ist das Feedback der Musiker sehr wertvoll.

5) Übergabe und Einschulung: Zum Abschluss geschieht eine Übergabe bzw. Einschulung der verantwortlichen Techniker. Es ist wichtig, dass ein Verständnis für die einzelnen Klangpresets besteht und eine Entscheidungskompetenz erreicht wird. Es sei hier darauf hingewiesen, dass nach einem „Einspielen“, also nach einigen absolvierten Veranstaltungen, das Haus bzw. die Techniker die Stärken einer Aktiven Akustik und die eigenen Bedürfnisse besser kennenlernen. Dies kann dazu führen, dass Anpassungen der Klangpresets sinnvoll werden.

Zum Abschluss sei noch ein Geheimtipp preisgegeben: Die Installation einer Aktiven Akustik ist ein Prozess mit vielen Beteiligten: GMD, Musiker, Geschäftsführung, Techniker, Tonmeister, Planer, Architektur, etc.: Wir empfehlen also dringlichst am Abschluss des Prozesses den Erfolg mit dem gesamten Team zu feiern.

#akustik #raumakustik #aktiveakustik #beschallung #architektur #acousticenhancement #nachhallverlängerung #elektroplanung #medientechnik #bauphysik #theater

Melde dich an um regelmäßige Mailings zur Akustik zu erhalten - keine Angst kein Spam!

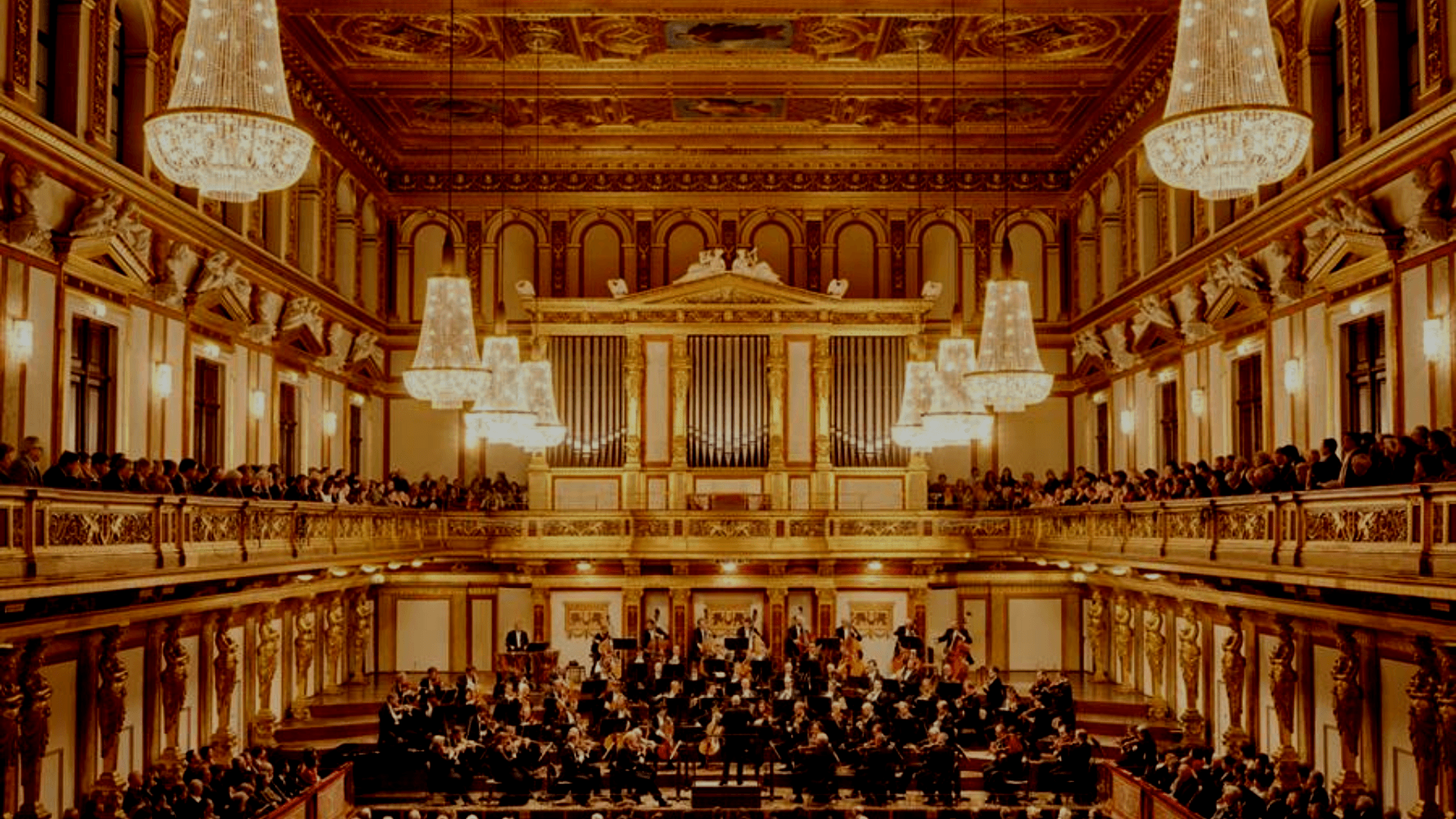

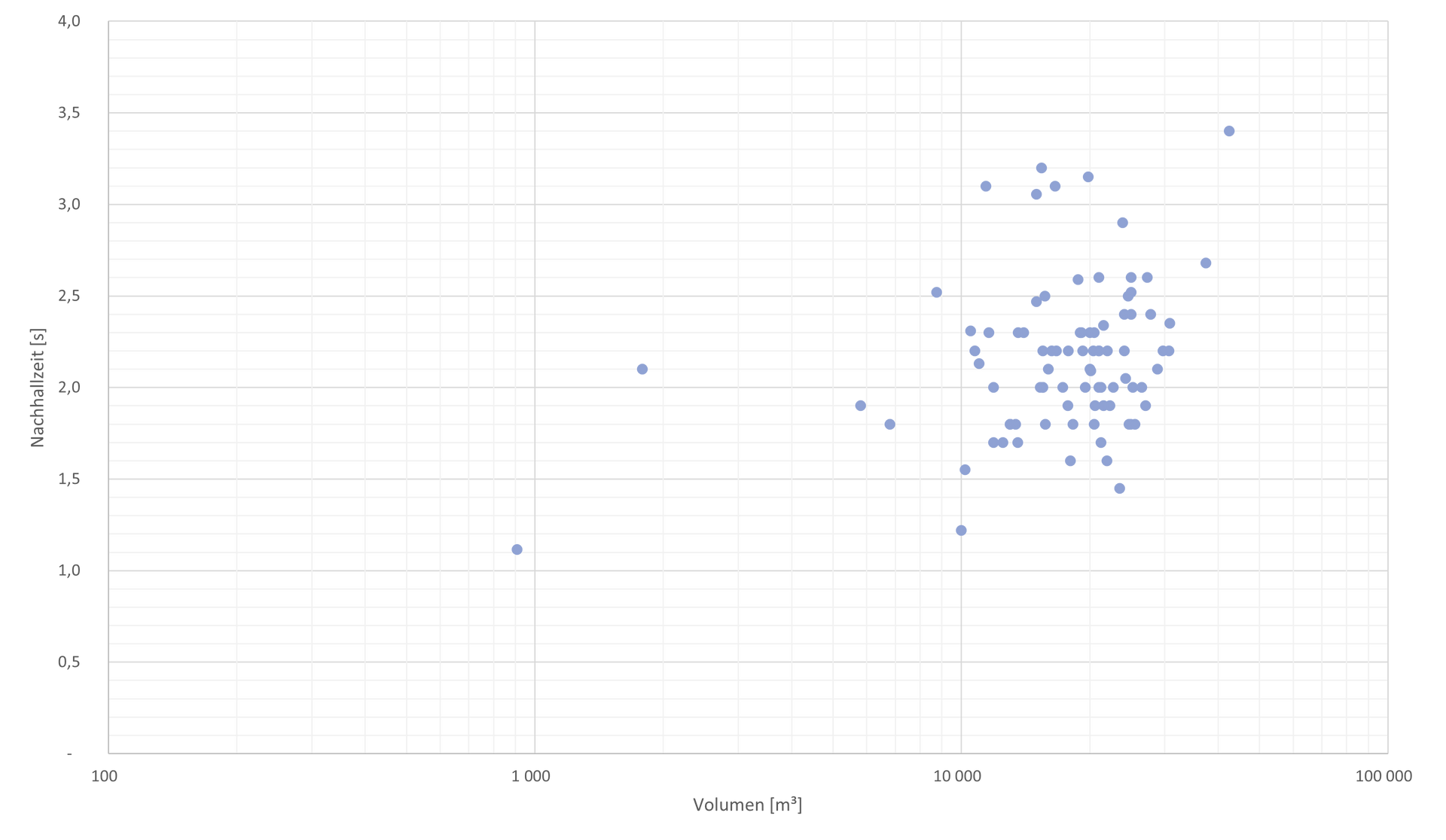

In zahlreichen Studien, vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wurde versucht herauszufinden, welche Nachhallzeiten als optimal für verschiedene Nutzungsvarianten bzw. Veranstaltungstypen empfunden werden. Man gab dazu Versuchspersonen in einen Raum und ließ zum Beispiel ein Streichquartett musizieren. Nach und nach brachte man mehr Absorptionsflächen in den Raum ein und ließ die Versuchspersonen bewerten, ob sie die jeweilige Akustik als geeignet empfanden. Es stellte sich heraus, dass im Allgemeinen eine optimale Nachhallzeit für die jeweilige Nutzung des Raums feststellbar war. Waren die Nachhallzeiten länger oder kürzer als dieses Optimum, so wurde die Akustik jeweils als ungeeignet empfunden. Diese optimalen Nachhallzeiten unterliegen subjektiven Streuungen. Jede Person hat eine etwas andere Empfindung, trotzdem konnte eine Normalverteilung festgestellt werden. Entscheidend ist aber, dass die optimalen Nachhallzeiten stark von der Raumnutzung und von der Raumgröße abhängig sind. Es ist zum Beispiel einleuchtend, dass Sprachveranstaltungen einer kürzeren Nachhallzeit für gute Sprachverständlichkeit bedürfen als z.B. eine Chorveranstaltung. Zudem tendiert unsere Erwartungshaltung für größere Räume in Richtung von längeren Nachhallzeiten. Dieser Anspruch resultiert hauptsächlich aus unseren Erfahrungen, da die meisten kleinen Räume eben kürzer nachhallen als größere Räume. Diese Zusammenhänge wurden in der Literatur verknüpft und anschließend in Normen festgehalten, um sich als Standards etablieren zu können. Jedes Land hat dabei einen etwas unterschiedlichen Zugang. Einerseits durch den offensichtlichen Kulturunterschied, andererseits handelt es sich oftmals um ein Kosten/Nutzen-Problem, welches sich aus bauwirtschaftlichen Überlegungen ergibt. Um hier einen direkten Vergleich mit den tatsächlichen Nachhallzeiten bekannter Opernhäuser und Konzertsäle darzustellen, sind im untenstehenden Bild die mittleren Nachhallzeiten dieser Säle über die jeweiligen Volumina dargestellt. Es ist ersichtlich, dass die Streuung relativ hoch ist, daher sind auch die Toleranzbereiche optimaler Nachhallzeiten relativ groß (± 20%).

Ein Hörexperiment von Antti Kuusinen und Tapio Lokki In der Welt der klassischen Musik können die einzigartigen, akustischen Eigenschaften eines jeden Konzertsaals eine wesentliche Rolle für den Klang einer Aufführung spielen. MusikerInnen und DirigentInnen wählen, wenn möglich, ein bestimmtes Repertoire in Abhängigkeit der Aufführungsorte und damit der Akustik des Saals. Dadurch soll der bestmögliche Klang erzielt werden. Wie die Studie von Kuusinen und Lokki zeigt, kann es jedoch schwierig sein, einzelne Konzertsäle allein anhand des Klangs einer in diesem Raum gemachten Aufnahme zu identifizieren. Ziel der Studie im Jahr 2020 war es herauszufinden, wie schwierig es für HörerInnen ist, Konzertsäle durch Hörbeispiele zu identifizieren. Diese Beispiele umfassten Auszüge aus Beethovens Symphonie Nr. 7 sowie Violinen Solos, welche jeweils in den einzelnen Konzertsälen auralisiert wurden. Verglichen wurden 4 Konzertsäle mit teils unterschiedlichen Architekturen: • Zwei „Schuhschachtelförmige“ Säle: Amsterdam Concertgebouw (AC), Münchner Herkulessaal (MH) • Ein „Weinbergförmiger“ Saal: Berliner Philharmonie (BP) • Ein „Fächerförmiger“–Saal: Kölner Philharmonie (CP)