Konzertsaalakustik 3 - Ein Hörversuch von Antti Kuusinen und Tapio Lokki

Ein Hörexperiment von Antti Kuusinen und Tapio Lokki

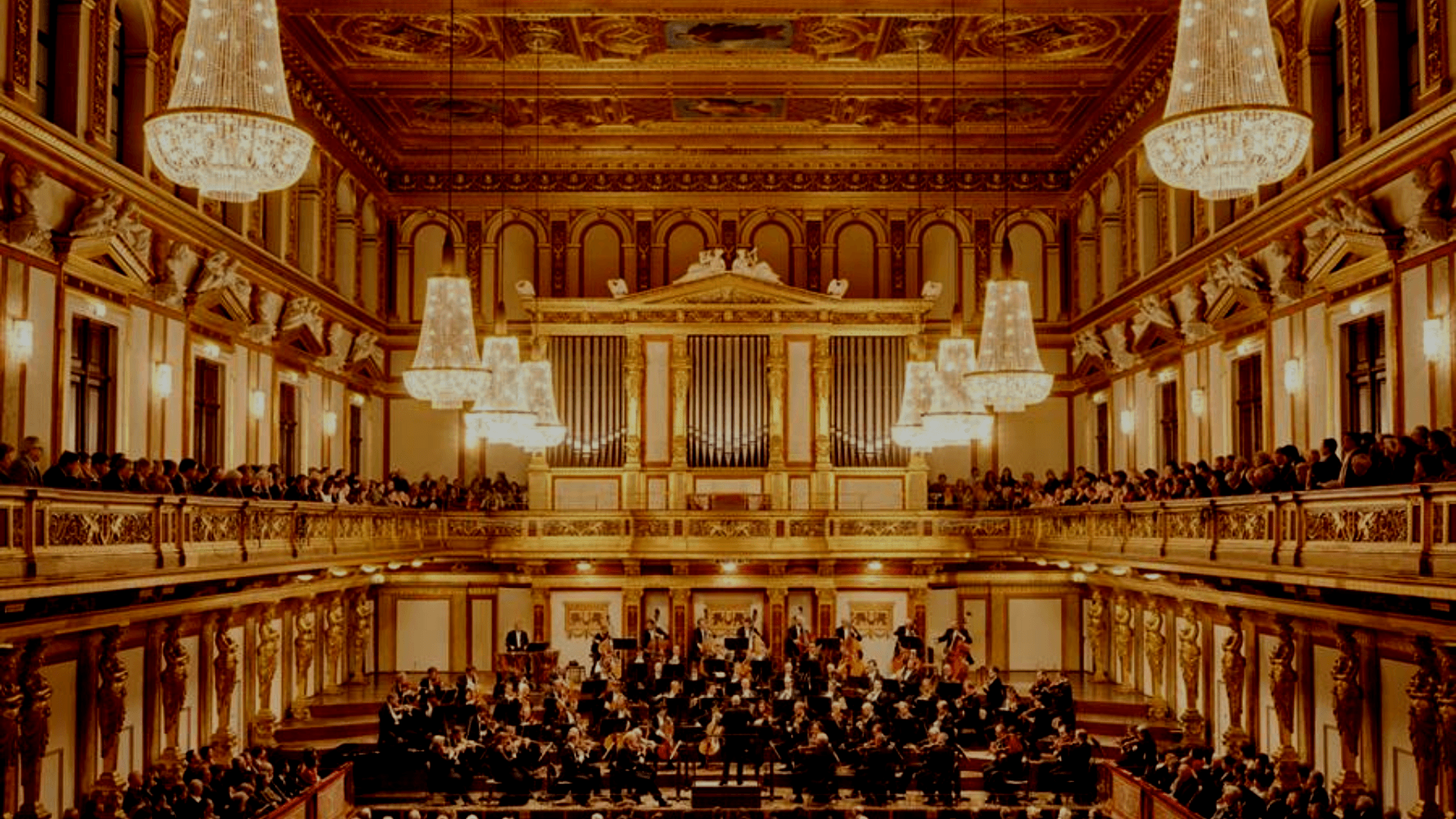

In der Welt der klassischen Musik können die einzigartigen, akustischen Eigenschaften eines jeden Konzertsaals eine wesentliche Rolle für den Klang einer Aufführung spielen. MusikerInnen und DirigentInnen wählen, wenn möglich, ein bestimmtes Repertoire in Abhängigkeit der Aufführungsorte und damit der Akustik des Saals. Dadurch soll der bestmögliche Klang erzielt werden.

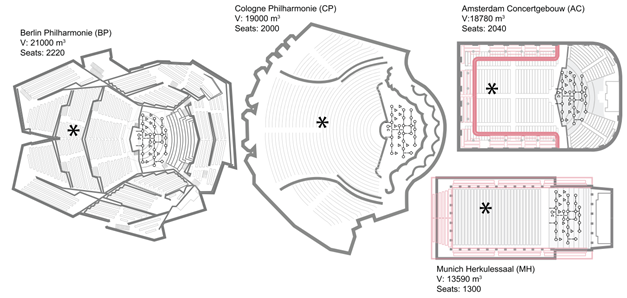

Wie die Studie von Kuusinen und Lokki zeigt, kann es jedoch schwierig sein, einzelne Konzertsäle allein anhand des Klangs einer in diesem Raum gemachten Aufnahme zu identifizieren. Ziel der Studie im Jahr 2020 war es herauszufinden, wie schwierig es für HörerInnen ist, Konzertsäle durch Hörbeispiele zu identifizieren. Diese Beispiele umfassten Auszüge aus Beethovens Symphonie Nr. 7 sowie Violinen Solos, welche jeweils in den einzelnen Konzertsälen auralisiert wurden. Verglichen wurden 4 Konzertsäle mit teils unterschiedlichen Architekturen:

• Zwei „Schuhschachtelförmige“ Säle: Amsterdam Concertgebouw (AC), Münchner Herkulessaal (MH)

• Ein „Weinbergförmiger“ Saal: Berliner Philharmonie (BP)

• Ein „Fächerförmiger“–Saal: Kölner Philharmonie (CP)

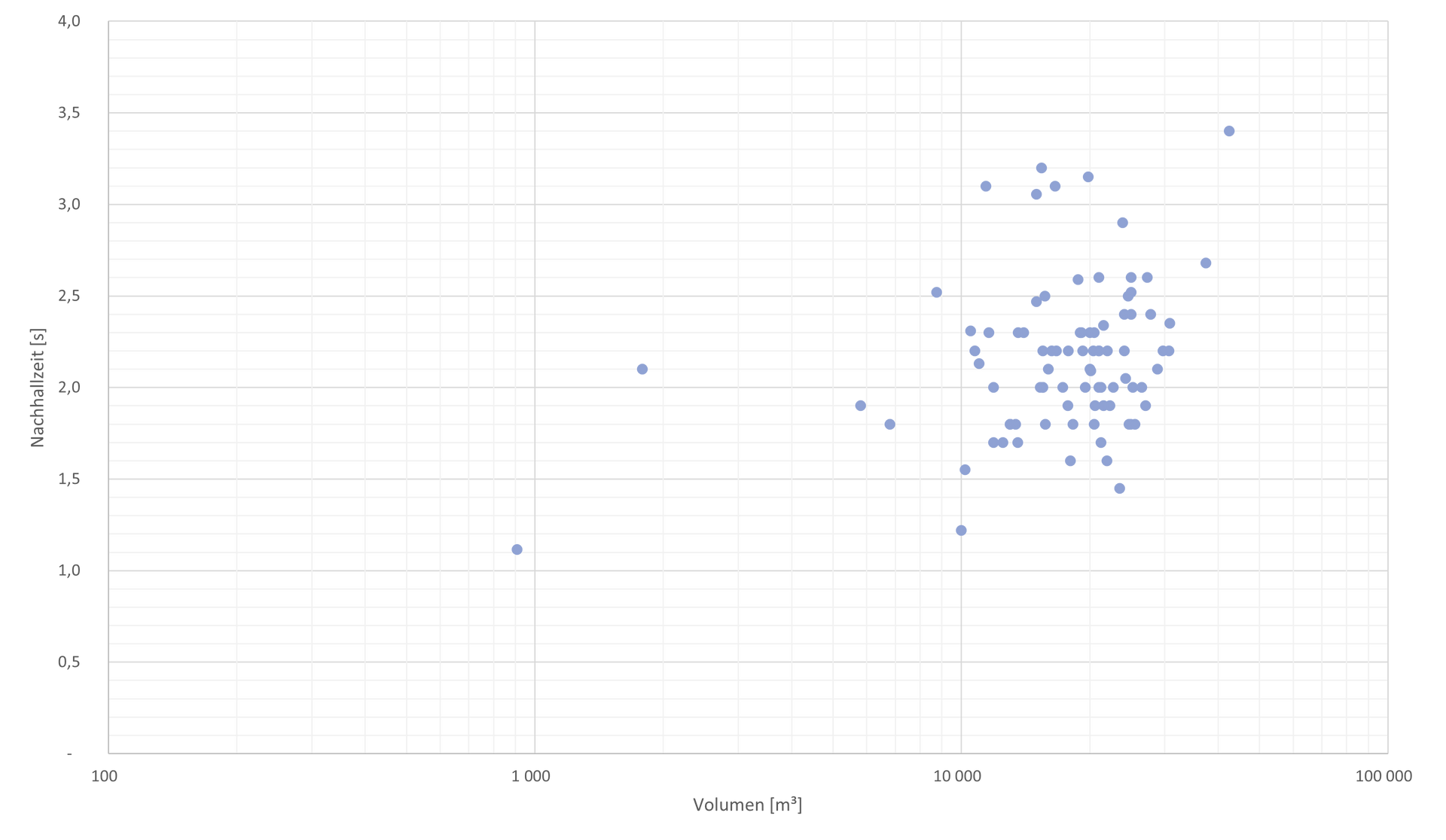

Die Methoden

Um die akustischen Eigenschaften zu erfassen, wurde zunächst in jedem Konzertsaal die Raumimpulsantwort (Room Impulse Response – RIR) gemessen. Die Empfängerposition wurde 19 Meter hinter der ersten Violine gewählt (Abbildung 1). Es zeichnete sich auch aufgrund der RIR Ergebnisse ab, welche Säle leichter und welche eher schwieriger zu unterscheiden wären. Die sehr ähnlichen Nachhallzeiten (T20) von MH und AC deuteten auf mögliche Schwierigkeiten, die beiden Säle beim Hörversuch voneinander zu unterscheiden.

Die im schalltoten Raum aufgenommenen Hörbeispiele wurden ebenfalls in den jeweiligen Konzertsälen mithilfe eines aufgebauten Lautsprecherorchesters auralisiert. Um die Ausbreitungsrichtung der einzelnen Instrumente rückverfolgen zu können, wurde die Spatial Decomposition Method (SDM) verwendet.

Kurz gesagt: Die Schallwelle braucht eine gewisse Zeit, bis sie vom Lautsprecher zum Mikrofonarray gelangt – je weiter der Abstand, desto länger benötigt sie. Mithilfe dieser Ankunftszeitdifferenz können die ursprünglichen Positionen der Lautsprecher (o.a. des Instruments im Orchester) berechnet und für den Hörer detailgetreu wiedergegeben werden. Das Setup für das Experiment wurde in einem schalltoten Raum eingerichtet und bestand aus 44 aktiven Lautsprechern, welche dreidimensional angeordnet wurden.

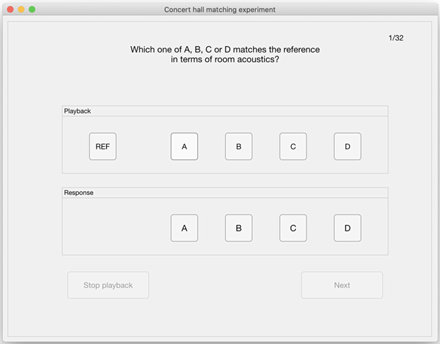

Der Hörversuch – Same vs. Different Condition

Das Grundziel des Versuchs war es, die Referenz (Stimulus) einem richtigen aus vier Vergleichsklängen (A, B, C oder D) zuzuordnen. Ein Konzertsaal aus den vier Vergleichen stimmte mit jenem aus der Referenz überein.

Die Krux dabei: Das Experiment unterlag einer same und einer different condition. Bei der same condition enthielten sowohl die Referenz als auch die Vergleichsklänge exakt dasselbe Hörbeispiel. Dagegen wurden bei der different condition beispielsweise zwei unterschiedliche Passagen aus Beethovens Symphonie Nr.7 gegenübergestellt – was die Schwierigkeit deutlich erhöhte. Weiters war die Zusammensetzung der Teilnehmer sehr variabel: das Feld erstreckte sich von professionellen Musikern und Musikerinnen und TontechnikerInnen bis hin zu eher unerfahrenen MusikhörerInnen. Die ProbandInnen konnten die einzelnen Versuche beliebig oft wiederholen, jedoch nicht zwischen den Samples durchwechseln.

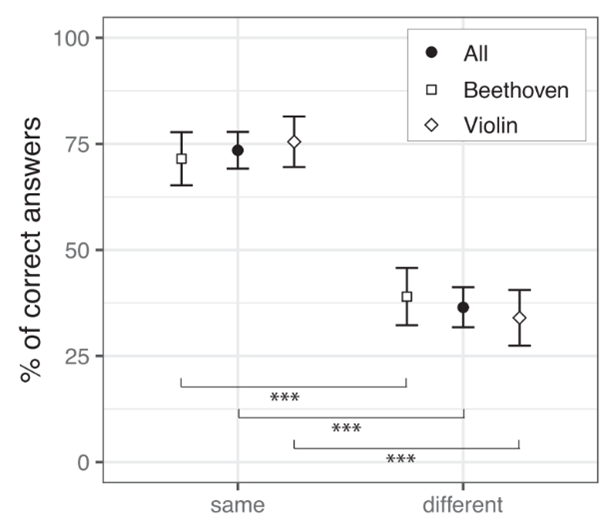

Die Ergebnisse

Die Resultate zeigten ein klares Ergebnis: Bei der same condition (also bei Gegenüberstellung der gleichen Samples) lag die Quote der richtigen Antworten bei 73,5% - bei der different condition nur bei 36,5%. Weiters zeigten sich nur leichte Unterschiede zwischen der Beethoven Passage und dem Violinen Solo. Laut den Autoren ist die menschliche Wahrnehmung im Stande, bei der same condition eine Art Ausschlussverfahren anzuwenden. Unser Gehirn erkennt, welches der vier Hörbeispiele am besten mit der Referenz korreliert. Wenn sich allerdings der Vergleichsklang zur Referenz ändert, ist diese Methode nicht mehr oder schlechter anwendbar.

Ebenfalls bemerkenswert: Es bestand bei der different

condition kein signifikanter Unterschied zwischen erfahrenen und eher unerfahreneren Hörern.

Hier stellt sich die Frage: Ist das menschliche Gehör überhaupt im Stande, bestimmte, akustische Zustände zu erkennen, wenn Räume mit unterschiedlichen Signalen angeregt werden?

Was jedenfalls feststeht: das menschliche Gehör kann akustische Ähnlichkeiten oder Unterschiede wahrnehmen. Dies zeigte sich im Experiment dadurch, dass bei falscher Antwort sehr oft Hallen verwechselt wurden, welche sehr ähnliche akustische Eigenschaften haben – nämlich, wie vermutet, der Münchner Herkulessaal und das Concertgebouw Amsterdam.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Studie von Antti Kuusinen und Tapio Lokki die komplexe Beziehung zwischen der Akustik eines Konzertsaals und der darin gespielten Musik beleuchtet. Dennoch ergeben sich viele weitere interessante Fragen, welche in Zukunft untersucht werden könnten.

Wie sähen die Ergebnisse bei Konzerthallen, welche sehr ähnliche bzw. sehr unterschiedliche akustische Eigenschaften haben, aus?

Wie funktioniert die Zuordnung bei Klängen, welche sehr unterschiedliche Anregungscharakteristiken haben, wie zum Beispiel eine Violine im Vergleich zu einer Posaune?

Quellen:

- Antti Kuusinen, Tapio Lokki 2020: Recognizing individual concert halls is difficult when listening to the acoustics with different musical passages

- Sakari Tervo et al. 2013: Spatial Decomposition Method for Room Impulse

Responses - Pätynen et al. 2008: Anechoic recording system for symphony orchestra

- https://vocal.com/dereverberation/room-impulse-response/

Hinweis:

Dieser Text ist in Zusammenarbeit mit Julian Geitzenauer (FH St. Pölten) entstanden.