Die Akustik der Philharmonie de Paris

Philharmonie de Paris

Seit ihrer Eröffnung am 14. Jänner 2015 bereichert die Philharmonie de Paris die französische Hauptstadt mit einem vielfältigen musikalischen Angebot und zieht namhafte Künstler aus aller Welt an. Gelegen im 19. Arrondissement, am nord-östlichem Rand der Stadt, soll sie als Brücke zwischen Ville de Paris und Île-de-France, also der eigentlichen Stadt und ihren umliegenden Vororten fungieren. Darüber hinaus soll hier durch ein breites Spektrum an Musikgenres ein vielschichtiges Publikum zusammenkommen.

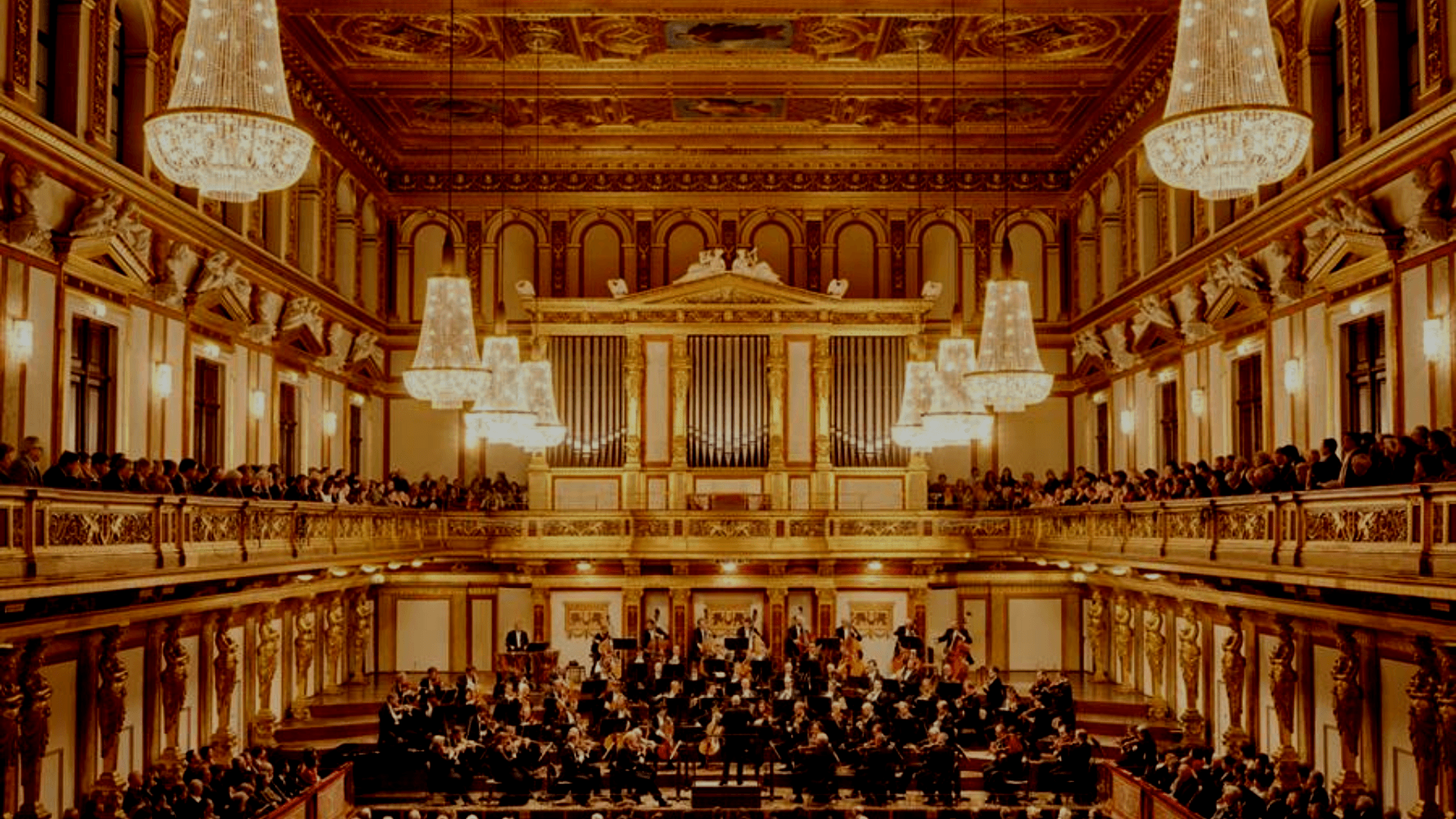

Die Philharmonie de Paris beherbergt neben dem mit 2400 Sitzen größten Konzertsaal in Frankreich, auch Austellungräumlichkeiten, Musikstudios, Übungs- und Konferenzräume.

Das Gebäude dient unter anderem dem Orchestre de Paris, dem Ensemble Intercontemporain, Les Arts Florissants, dem Orchestre de Chambre de Paris und dem Orchestre National d’Ile de France als Spielort. Aufmerksamkeit erregte das Gebäude nicht nur wegen seiner architektonischen und akustischen Ambitionen, sondern vor allem durch die während ihrer Realisierung entstandenen Kontroversen, welche in erst vor Kurzem abgeschlossenen gerichtlichen Auseinandersetzungen endeten.

Der Grundstein für die Philharmonie de Paris wurde 2007 mit der Ausschreibung eines zweistufigen internationalen Wettbewerbes gelegt. Dabei waren Kahle Acoustics, in Zusammenarbeit mit Altia Acoustique (letztere als Bauakustiker) für das Akustikprogramm und die akustischen Aspekte des Wettbewerbs verantwortlich. Ein Hauptaugenmerk lag auf architektonischen und akustischen Entwürfen zu einem 2400 Sitzplatz großen Konzertsaal mit einer Volumenkennzahl von ca. 12-13 m³ pro Platz. Dieser sollte mit innovativem Design die traditionelle „Shoe-Box“ ablösen und so dem Wunsch nach musikalischer Vielfältigkeit nachkommen. Aus 98 Mitbewerbern, setzte sich der Entwurf des Atelier Jean Nouvel in Zusammenarbeit mit Marshall Day Acoustics durch.

La Grande salle Pierre Boulez

Herzstück der Philharmonie ist der große Konzertsaal, welcher aufgrund seiner Größe und den hohen Anforderungen an Flexibilität, Akustik und Architektur eine große Herausforderung für die Planer darstellte. Dafür wurden insgesamt drei akustische Konsulenten zu Rate gezogen: Nagata Acoustics, Marshall Day Acoustics und Studio DAP. Letztere konzentrierten sich auf die Lärmisolierung des Gebäudes.

Schon im Wettbewerb mussten konkrete Lösungsvorschläge gebracht werden, welche erst digital und später in einem physischen Modell erprobt wurden. Für ein optimales Ergebnis war es essenziell, dass die diversen Fachdisziplinen frühestmöglich zusammen an Ideen arbeiteten. Die Entwicklung einer Art „Toolbox“ für die Architekten, also ein grober Rahmen, der zur akustischen Bewertung von frühen Designstudien zu Rate gezogen werden konnte, war hierbei ausschlaggebend. Dadurch sollte ein kreativer Workflow beibehalten werden, der die Architekten bei ihrer Entscheidungsfindung unterstützt.

Beispielsweise wurden erste Studien nach ihrer early acoustic efficiency überprüft. Diese Kenngröße gibt erste Auskünfte über frühe Reflexionen im Raum und kann mit vergleichsweise wenig Aufwand aus Zeichnungen ermittelt werden. Hierbei werden reflektierende Oberflächen, die nicht weiter als 15 m von der Bühne entfernt sind nach ihren Eigenschaften wie z.B. Ausrichtung und Neigung bewertet und in Listen zusammengefasst. Die Summe der Flächen sollte bei einem Saal dieser Größe 1400 m2 übersteigen. Diese Spezifikation wurde von Kahle Acoustics bereits als Angabe in den Wettbewerbsunterlagen festgelegt.

Die Ambitionen den Konzertsaal für unterschiedliche musikalische und performative Zwecke nützen zu können, erforderten einen Raum, der verschiedene Konfigurationen zulässt. Man wollte einerseits vom akustisch günstigen, aber in seiner Nutzung eingeschränkten Schuhschachtel Design abweichen, sich jedoch nicht nur auf die mittlerweile vielfach angewendete Weingarten Typologie beschränken. Eine frontale Bühne soll ebenso möglich sein, wie eine vom Publikum umgebene. Die Lösung hierfür war die Planung von beweglichen Tribünen, welche hydraulisch verstellbar sind und bei Bedarf auf Saalniveau hinuntergefahren werden können; im Bereich des Chorbalkons wird dann eine frontale Bühne hergestellt.

Darüber hinaus galt es Lösungen zu finden, den großen Konzertsaal sowohl von den umliegenden Räumlichkeiten als auch von der verkehrstechnisch stark frequentierten Lage am Boulevard périphérique abzuschirmen. Mit Hilfe von schichtweise angeordneten massiven Mauern und strategisch platzierten Akustikfugen wurde die Schalldämmung des Konzertsaals gegen Umgebungslärm maximiert. Dadurch konnte der Grundgeräuschpegel im großen Konzertsaal auf 15 dB(A) reduziert werden.

Innen sollte der angestrebte Klang voll sein, aber dennoch nicht an Intimität verlieren. Dabei galt es vor allem die Größe zu berücksichtigen. Bei Konzertsälen über 2000 Sitzplätzen ist die Gefahr von Echos und nach hinten stark abnehmendem Schalldruck groß. Die Diskrepanz von direktem Schall und Reflexionen kann eine weitere negative Folge sein. Andererseits ist ein gewisses Volumen von großer Wichtigkeit, um den in einem Konzertsaal erwünschten Nachhall zu erzeugen. Daher teilt sich das Gesamtvolumen von 37700m3 in zwei Bereiche. Die Bühne und die umliegenden Balkone formen das Innere Volumen, welches die Intimität zwischen Künstler:innen und Publikum herstellt und die akustisch wichtigen frühen Reflexionen erzeugt. Dahinter befindet sich das äußere Volumen, welches für den Nachhall von entscheidender Bedeutung ist. Die Idee dahinter folgt nicht nur einer akustischen Vorteilhaftigkeit, sondern wurde auch von

Jean Nouvel als architektonisches Konzept zur Erschließung des Saales vorgeschlagen.

Um die Entwicklung von frühen Reflexionen zu gewährleisten, war es wichtig möglichst viele effektive Oberflächen im Raum zu platzieren. Dafür wurden einerseits die Tribünen als permanente, weit auskragende Reflektoren eingesetzt, welche neben den akustischen Vorteilen, auch für die gewünschte Intimität zwischen Performer:innen und Publikum sorgen. Die maximale Distanz zwischen Bühne und Zuschauer beträgt trotz des großen Volumens lediglich 32 m. Zudem wurde an der Decke über der Bühne ein großer Reflektor installiert, welcher je nach Bedarf zwischen 12 m und 16666 m über höhenverstellbar ist. In diesem etwa 16 m in der Diagonale großen Reflektor sind auch Mikrofone und Projektoren untergebracht. Sogenannte Nuages (Reflektoren an der Decke), sowie Reflektoren ("rubans"- Bänder) hinter den Sitzplätzen auf den hinteren und seitlichen Balkonen, sorgen zusätzlich für frühe Reflexionen. Die Variabilität beschränkt sich aber nicht nur auf reflektierende Oberflächen, sondern auch absorbierende Flächen wie Akustikvorhänge können bedarfsmäßig eingesetzt werden.

Um eine gleichmäßige Schallverteilung im Raum zu erzeugen, plante man an den richtigen Stellen diffuse Elemente ein. Die Ausgewogenheit war hierbei entscheidend, da zu viele Schallstreuungen sich negativ auf die akustische Wahrnehmung auswirken können. Daher wurden Diffusoren hauptsächlich an den konkav gekrümmten Balkonfronten und den Wänden direkt hinter den Tribünen eingesetzt.

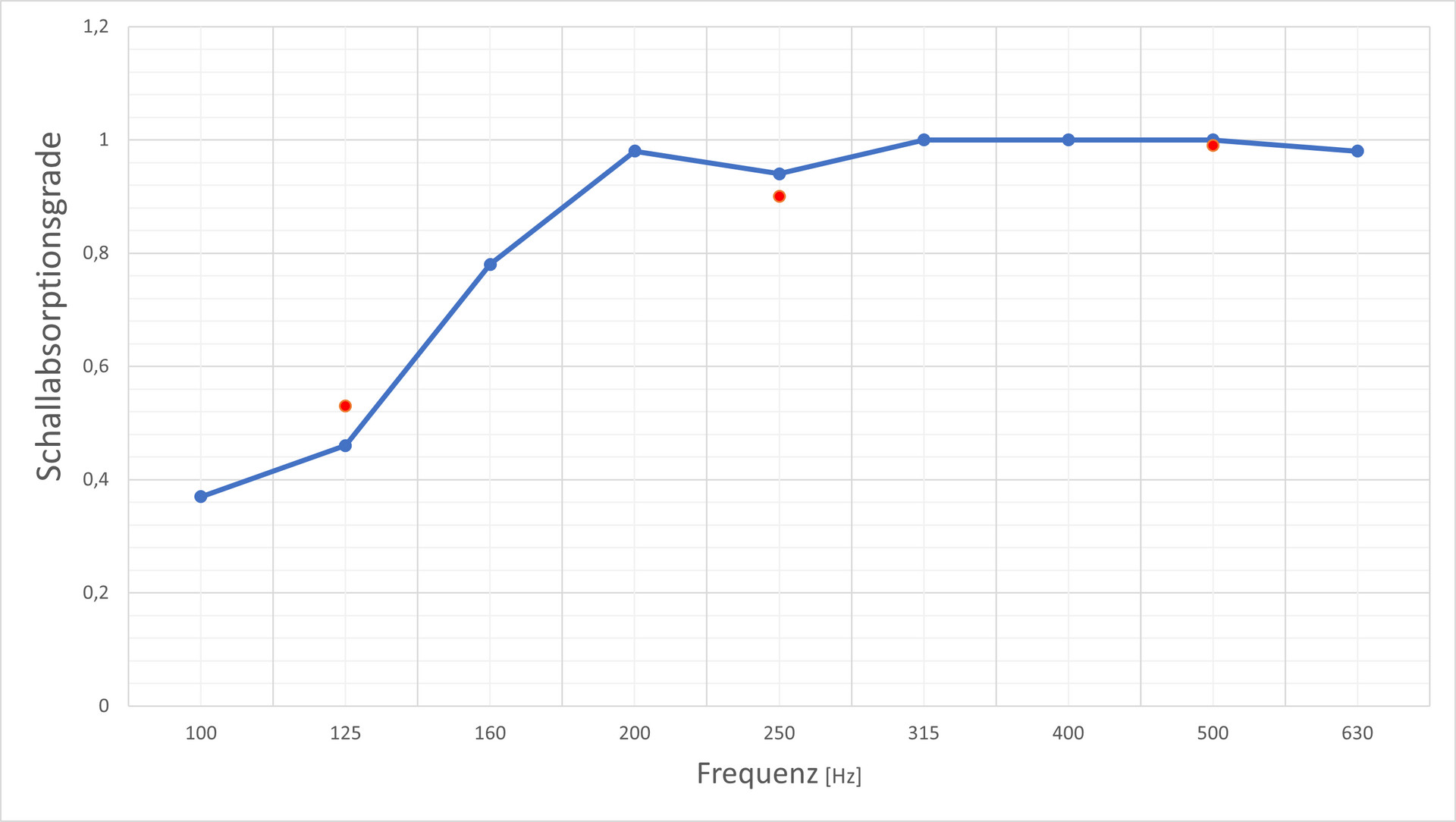

Materialtechnisch arbeitete man im großen Konzertsaal viel mit Putz auf Holz, Holz auf Zementfaserplatten beziehungsweise nur Holz (z.B. Föhre als Bühnenboden). Die von Atelier Nouvel designte Bestuhlung sollte bequem gepolstert, aber dennoch wenig absorbierend sein. Mehrere Tests waren notwendig, um eine gute Balance zwischen akustischen Anforderungen und Bequemlichkeit zu finden.

Der große Konzertsaal der Philharmonie de Paris beherbergt auch eine etwa 28 Tonnen schwere Orgel, welche teilweise in die Wand integriert ist und nach dem Verschieben von beweglichen Holztafeln vollständig zum Saal geöffnet werden kann. Die 6055 Pfeifen sind bis zu 9 m hoch und wiegen teilweise über 300 kg. Die Firma Rieger aus Vorarlberg war für den Bau der 2016 eingeweihten Orgel zuständig.

en rodage (in der Einlaufphase)

Seinen Boykott der Eröffnungsfeier vom 8. Jänner 2015 begründete Architekt Jean Nouvel eine Woche später in einem offenen Brief mit der Nichtfertigstellung des Konzertsaales und den daraus folgenden nicht vorgenommenen akustischen Überprüfungen. Die Philharmonie sei noch „en rodage“, also hätte erst eingefahren und optimiert werden müssen, bevor sie vor großem Publikum eingeweiht werden könne.

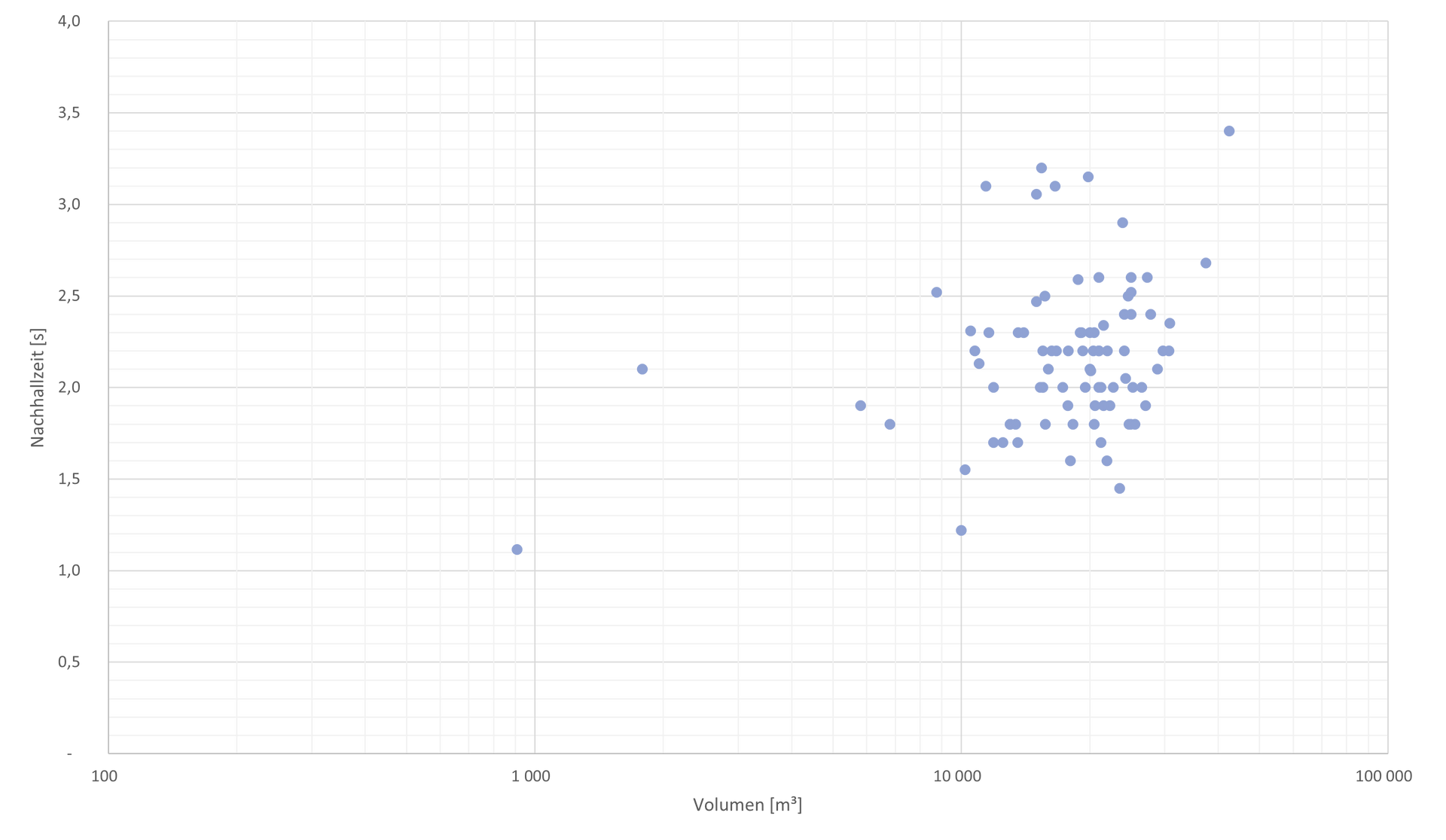

Die ersten Messungen unter realen Bedingungen folgten in den Wochen darauf und offenbarten die tatsächlichen akustischen Eigenschaften des Konzertsaales. Es zeigte sich, dass die Nachhallzeit bei einem Symphoniekonzert etwas über den Vorgaben lag. So wurde für die Nachhallzeit statt den vorgegebenen 2,2-2,3 s bei ca. 75% Publikumsbesetzung 2,5 s gemessen. Im „Jazz-Modus“ konnte dieser Wert mit Hilfe von absorbierenden Vorhängen auf 2,1 s verringert werden. Das Klarheitsmaß C80 betrug durchschnittlich -0,2 dB im unbesetzten Saal und bewegte sich daher noch im vorgegebenen Rahmen von -3 dB bis 0 dB. Die gemessene Laustärke (im "Symphonie Modus", unbesetzt) belief sich auf ca. 2,2 dB, also leicht geringer als die erwünschten 3 dB - 6 dB.

Trotz der nicht perfekt scheinenden Zahlen, begeistert die Philharmonie de Paris ihre Gastmusiker:innen und Gastdirigent:innen sowie das internationale Publikum gleichermaßen.

Noch vertiefendere technischen Details, Pressemitteilungen und Bilder über die Philharmonie de Paris findet Ihr bei Kahle Acoustics, welche als Akustiker auf der Seite der Bauherren am Projekt beteiligt waren.

Literaturnachweis

- La Philharmonie de Paris concert hall competition, part 2 : The competition; Kahle, Eckhard; Wulfrank, Thomas; Jurkiewicz, Yann; Faillet, Nathalie; Katz, Brian FG

- Early reflection surfaces in Concert Halls - a new quantitative criterion Y. Jurkiewicz and E. Kahle

- https://kahle.be/articles/PhilharmonieDeParis-AcousticScaleModelStudy-IoA2015-Katz-TW-YJ.pdf

- https://decouvrir.philharmoniedeparis.fr/en/philharmonie#

- https://www.egis-group.com/projects/paris-philharmonic

- https://www.nagata-i.com/wp-content/uploads/2019/06/PhilharmonieDeParis_NAGATA.pdf

- https://www.acoustics.asn.au/conference_proceedings/AASNZ2016/papers/p169.pdf

- https://issuu.com/philharmoniedeparis/docs/carnet-de-configuration/12 https://oe1.orf.at/artikel/432102/Die-Orgel-der-Pariser-Philharmonie https://au.marshallday.com/our-work/performing-arts/philharmonie-de-paris/

- https://www.bauwelt.de/themen/betrifft/Jean-Nouvel-erklaert-seine-Nichtteilnahme-an-der-Eroeffnung- der-Pariser-Philharmonie-2259275.html

Hinweis:

Dieser Text ist in Zusammenarbeit mit Simon Pichler (TU Wien) entstanden.