Die einzigartige Akustik der Amphitheater

Die einzigartige Akustik der Amphitheater: Mythos oder Wissenschaft?

Wer schon mal für einen gemütlichen Urlaub den Mittelmeerraum oder Nahen Osten bereist hat, kennt die Geschichte vom Streichholz: man zündet es ganz unten auf der Bühne des Amphitheaters an und hört das Zischen bis ans andere Ende, als ob es wenige Millimeter entfernt wäre. Wie funktioniert das?

Als Akustiker wird man häufig mit dieser Frage überrascht und eine klare Antwort fällt nicht immer leicht. Inwiefern stimmen solche Aussagen? Und falls sie zutreffen, wie hat man vor fast 2000 Jahren ohne technische Mittel und wissenschaftliche Kenntnisse eine derartige Akustik erreicht?

Akustisch „berühmte“ Amphitheater

Wer über Akustik der Amphitheater diskutiert, spricht oft vom Epidauros: das Theater befindet sich in der gleichnamigen Stadt auf dem griechischen Peloponnes.

Es wurde im 4. Jahrhundert v. Chr. erbaut und bietet nach einem Umbau bis zu 12.000 Besuchern Platz.

Ein weiteres bekanntes Beispiel ist das römische Theater von Amman. Um ca. 150 n.Chr. erbaut und mit 6.000 Sitzplätzen versorgt, wird dieses Theater heutzutage noch für diverse Veranstaltungen verwendet und steht für eine akustische Sehenswürdigkeit in Jordanien.

Wissenschaftliche Studien

Viele Theorien wurden unter den Laien, aber auch in wissenschaftlichen Kreisen diskutiert: von den Gerüchten, dass sich unter manchen Amphitheatern riesige geheime Resonatoren befinden bis zu den Thesen, dass Amphitheater entlang der Windrichtung gebaut wurden, so dass der Wind den Schall zum Publikum lenkt.

Um nicht von der Vielzahl von Annahmen überwältigt zu werden, gehen wir die einzelnen Bauelemente, ausgehend von der Bühne, Schritt für Schritt durch.

Auf der Bühne sind drei akustisch relevante Komponenten zu finden:

- Eine stark reflektierende Rückwand, die den Schall von der Bühne zum Publikum reflektiert.

- Eine erhöhte Podiumsfläche (die sogenannte Logeion), auf der sich die Hauptdarsteller befinden.

- Eine stark reflektierende kreisförmige Bodenfläche vor dem Publikum (das sogenannte Orchestra), die normalerweise aus Marmor besteht und den Schall ebenso zum Publikumsbereich (Cavea) reflektiert.

Es ist also ersichtlich, dass die Geometrie der Bühne frühe Reflexionen begünstigt, die für die Sprachverständlichkeit entscheidend sind.

Alle diese Baueigenschaften sind beim Theater in Amman zu finden. Aber auch im Epidauros, bei dem die Logeion und die reflektierende Rückwand den Test der Zeit nicht bestanden haben (siehe Abbildung 1), ist heutzutage noch eine exzellente Akustik zu berichten. Das bedeutet es befinden sich auch außerhalb der Bühne Elemente, die einer guten Akustik und Sprachverständlichkeit beitragen.

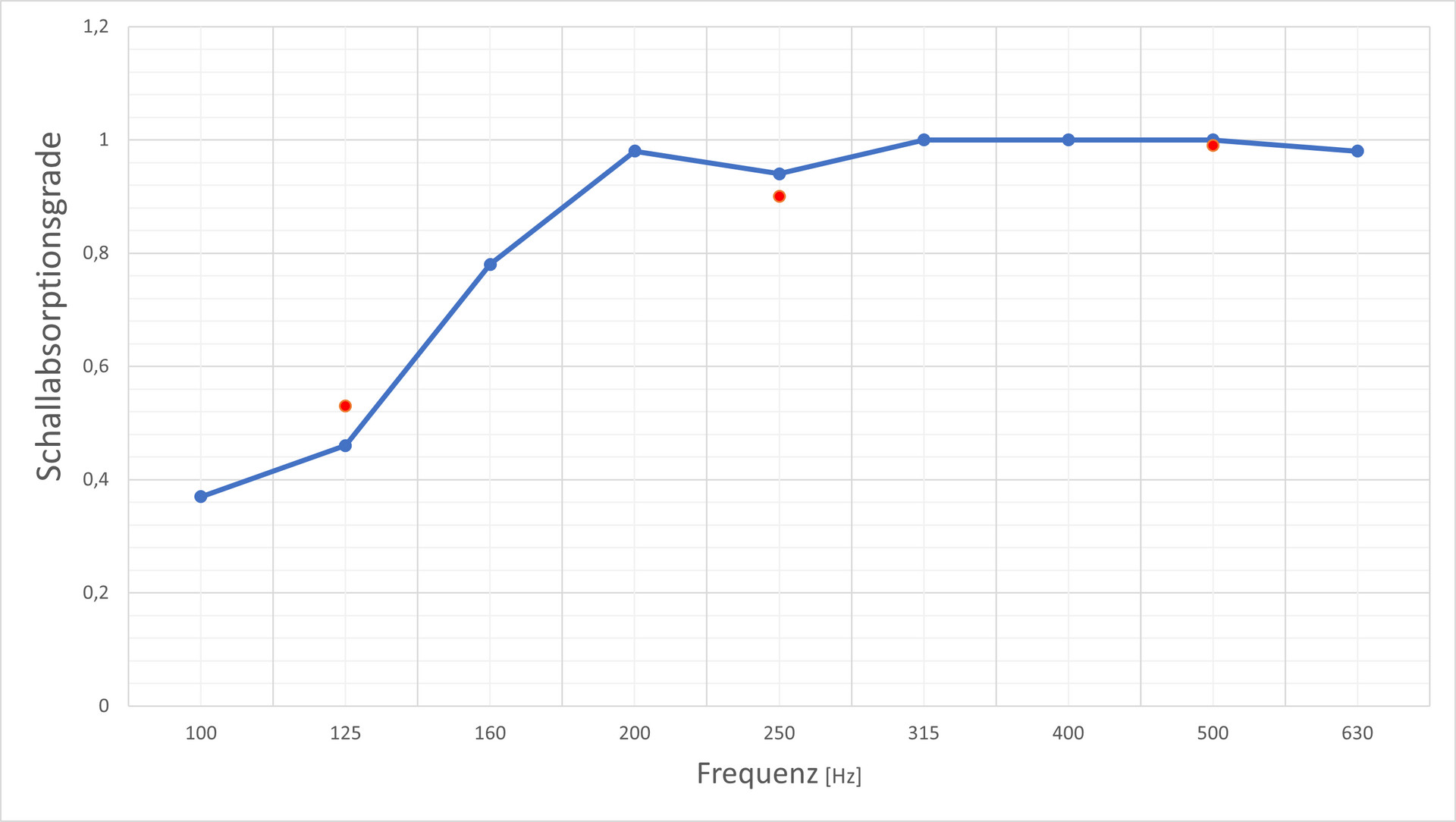

Nach einer Studie von Declercq et. al. ist nicht nur der spezifische Bühnenaufbau, sondern auch der Abstand der regelmäßig aufsteigenden Stufen von großer Bedeutung. Aufgrund dieses Abstands entsteht eine Streuung der hohen Frequenzen. Die tieferen Frequenzen werden von diesem Effekt hingegen nicht beeinflusst. Die typische Frequenz, ab der dieser Effekt eine Rolle spielt, unterscheidet sich von einem Amphitheater zum anderen und hängt vom Abstand der Stufen ab, wie z.B.:

- Pergamon mit Λ = 1.6m und = 300 Hz;

- Epidauros mit Λ = 0.83m und = 530 Hz;

- Aphrodisias mit Λ = 0.74m und = 600 Hz;

Demnach: je größer der Abstand, desto tiefer die Grenzfrequenz bzw. desto länger die „Grenzwellenlänge“. Dieser Effekt ist vorteilhaft, weil genau der Frequenzbereich oberhalb dieser Frequenzen entscheidend für die Sprachverständlichkeit ist (Obertöne der menschlichen Sprache). Auf der anderen Seite sind die Störgeräusche (Publikumsschritte, Windgeräusche, usw.) eher im Bereich bis 500 Hz und bleiben durch den Effekt unverstärkt.

Der Effekt wurde auch indirekt durch eine weitere Studie von Bevilacqua et.al. bestätigt. Diese belegte, dass ein Anstieg der Nachhallzeiten ab einer bestimmten Frequenz passiert. Das heißt, die mittleren und hohen Frequenzen werden im Vergleich zu den tiefen Frequenzen mehr reflektiert bzw. gestreut. In einem geschlossenen Raum würde dies nicht unbedingt eine bessere Sprachverständlichkeit hervorrufen, in einem Amphitheater bzw. im Freien dagegen führt es zu einer Verstärkung des Direktschalls. Dieser fällt im Freien proportional dem Quadrat der Entfernung ab und somit ist die Verstärkung, die sich durch die erhöhte Nachhallzeit äußert, von Bedeutung.

Zusammenfassung

Es sind nicht nur die reflektierenden Bühnenelemente, die den Schall ins Publikum lenken, sondern auch die geometrischen Abmessungen und Abstände der Stufen für die Akustik der Amphitheater zuständig. Die Stufen wirken wie ein Hochpassfilter, indem sie die tieffrequenten Störgeräusche unterdrücken und die mittel- und hochfrequenten Sprachanteile durch die Streuung anheben.

Ergo, beim nächsten Urlaub in Griechenland oder Spanien – unbedingt einen Besuch in ein Amphitheater einplanen!

Quellen

[1] Goussios C., Sevastiadis C., Chourmouziadou K., Kalliris G, “Epidaurus: Comments on the Acoustics of the legendary ancient Greek theatre”, AES Convention Paper, 2009.

[2] Helmut V. Fuchs, “Raumakustik und Lärmminderung, Abschnitt 11.8: Amphitheater als Vorbilder”, Springer Vieweg, 4. Auflage, 2017.

[3] Declercq N.F., Dekeyser C. S. A., “Acoustic diffraction effects at the Hellenistic amphitheater of Epidaurus: Seat rows responsible for the marvelous acoustics”, The Journal of the Acoustical Society of America, 2007.

[4] Bevilacqua A., Ciaburro G., Iannace G., Lombardi I., Trematerra A., “Acoustic design of a new shell to be placed in the Roman amphitheater located in Santa Maria Capua Vetere”, Applied Acoustics, 2021.

Dieser Text ist in Zusammenarbeit mit Lazar Radovanovic entstanden.