Mikrofone für Videokonferenzen

kaiser • 15. November 2020

Mikrofone für Videokonferenzen

Ich habe kürzlich ein Interview mit Silvester Stallone gehört. Ein geiler Typ, Rocky ein geiler Film. Unbedingt anschauen. Die Geschichte zur Entstehung ist sehr inspirierend.

Leider konnte man Silvester nicht gut verstehen. Nicht wegen seiner Aussprache, sondern weil das Mikrofon zu weit weg von ihm war.

Da dachte ich so bei mir: Rocky, das kannst du besser!

Prinzipiell kann man das integrierte Mikrofon des Laptops oder der Webcam verwenden, Ohrstöpsel mit angehängtem Mikrofon oder ein Headset mit dem Mikrofon an einem Bügel.

- Das integrierte Mikrofon ist meist zu weit weg vom Mund. Dadurch klingt die Stimme meist etwas räumlich. Die Klangqualität ist also stark abhängig vom Raum oder der Umgebung in der man sich befindet.

- Ohrstöpsel bekommt man ja mit fast jedem Telefon geschenkt. Die Qualität variiert jedoch sehr stark. Billige Produkte sind meist anfällig auf Berührungsgeräusche.

- Ein Headset hat den Vorteil, dass das Mikrofon direkt am Mund sich befindet. Dadurch wird die Stimme sehr direkt und die Klangqualität unabhängig von der Umgebung.

Es gibt also sehr starke Unterschiede. Wichtig ist es bei Video-Konferenzen ein paar Grundsätze zu beachten:

- Bewusst entscheiden: Man könnte die Gesprächspartner einfach mal fragen, wie gut man eigentlich gehört wird!

- Qualität kaufen: Es empfiehlt sich eher auf Markenprodukte zu setzten, als hier unnötig ein paar Euros zu sparen.

- Die Umgebung gut auswählen: Ein ruhiger und wenig halliger Raum ist am Besten geeignet für eine erfolgreiche Videokonferenz.

Meine persönliche Wahl ist das Headset von Sennheiser PC 5.2:

Hier auch noch der Link zur verwendeten Webcam:

Wem das Video gefallen hat, der kann es gerne teilen, sich in unseren Newsletter

eintragen oder auf LinkedIn und Facebook folgen, um regelmäßige Updates und Infos aus der Welt der Akustik, Audio und Musik zu erhalten:

Newsletter: https://www.rohde.at/newsletter-anmeldung

LinkedIn: www.linkedin.com/in/fabiokaiser

#akustik #videocall #videokonferenz #mikrofone #headset #kopfhörer

Melde dich an um regelmäßige Mailings zur Akustik zu erhalten - keine Angst kein Spam!

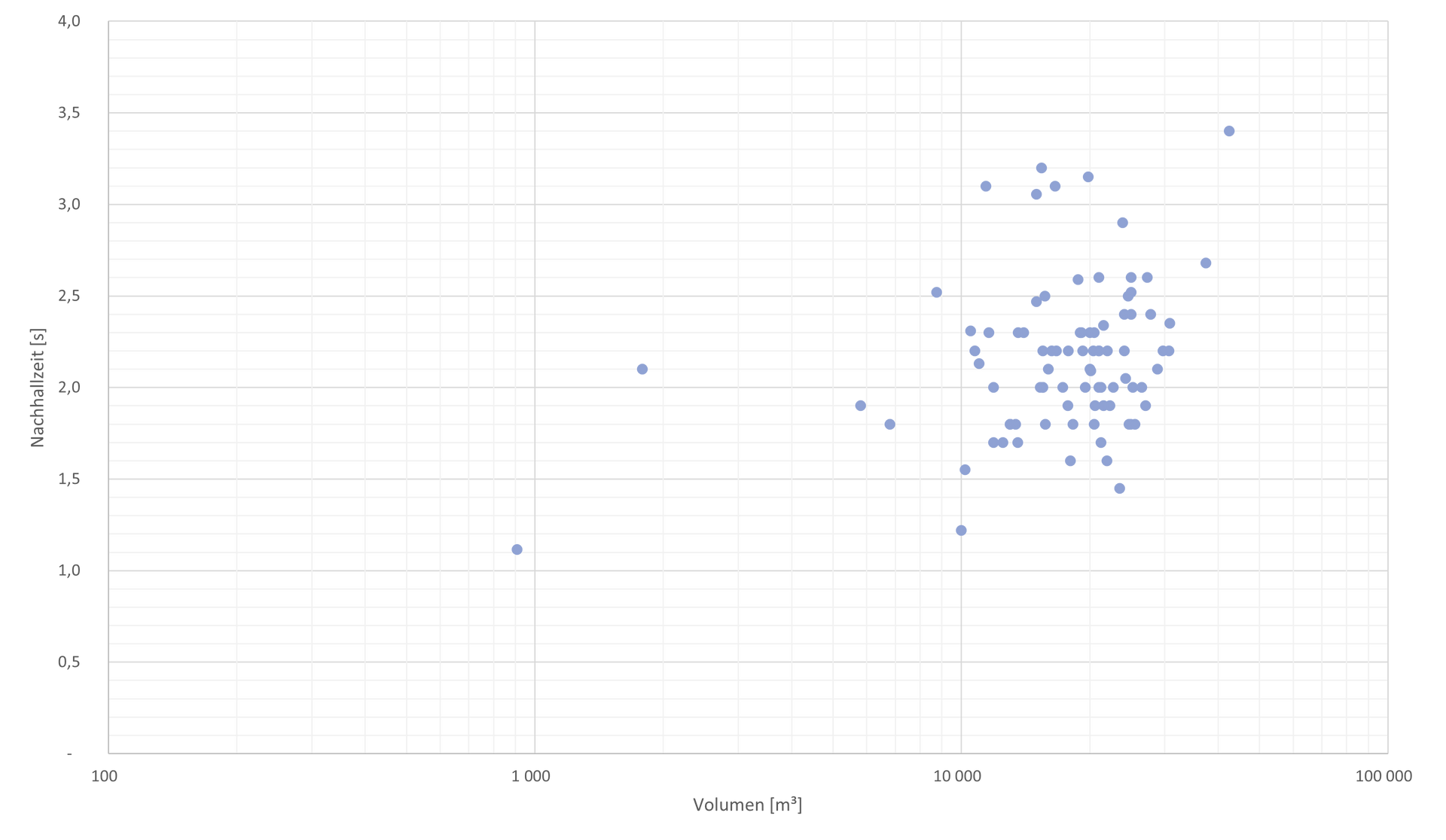

In zahlreichen Studien, vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wurde versucht herauszufinden, welche Nachhallzeiten als optimal für verschiedene Nutzungsvarianten bzw. Veranstaltungstypen empfunden werden. Man gab dazu Versuchspersonen in einen Raum und ließ zum Beispiel ein Streichquartett musizieren. Nach und nach brachte man mehr Absorptionsflächen in den Raum ein und ließ die Versuchspersonen bewerten, ob sie die jeweilige Akustik als geeignet empfanden. Es stellte sich heraus, dass im Allgemeinen eine optimale Nachhallzeit für die jeweilige Nutzung des Raums feststellbar war. Waren die Nachhallzeiten länger oder kürzer als dieses Optimum, so wurde die Akustik jeweils als ungeeignet empfunden. Diese optimalen Nachhallzeiten unterliegen subjektiven Streuungen. Jede Person hat eine etwas andere Empfindung, trotzdem konnte eine Normalverteilung festgestellt werden. Entscheidend ist aber, dass die optimalen Nachhallzeiten stark von der Raumnutzung und von der Raumgröße abhängig sind. Es ist zum Beispiel einleuchtend, dass Sprachveranstaltungen einer kürzeren Nachhallzeit für gute Sprachverständlichkeit bedürfen als z.B. eine Chorveranstaltung. Zudem tendiert unsere Erwartungshaltung für größere Räume in Richtung von längeren Nachhallzeiten. Dieser Anspruch resultiert hauptsächlich aus unseren Erfahrungen, da die meisten kleinen Räume eben kürzer nachhallen als größere Räume. Diese Zusammenhänge wurden in der Literatur verknüpft und anschließend in Normen festgehalten, um sich als Standards etablieren zu können. Jedes Land hat dabei einen etwas unterschiedlichen Zugang. Einerseits durch den offensichtlichen Kulturunterschied, andererseits handelt es sich oftmals um ein Kosten/Nutzen-Problem, welches sich aus bauwirtschaftlichen Überlegungen ergibt. Um hier einen direkten Vergleich mit den tatsächlichen Nachhallzeiten bekannter Opernhäuser und Konzertsäle darzustellen, sind im untenstehenden Bild die mittleren Nachhallzeiten dieser Säle über die jeweiligen Volumina dargestellt. Es ist ersichtlich, dass die Streuung relativ hoch ist, daher sind auch die Toleranzbereiche optimaler Nachhallzeiten relativ groß (± 20%).

Ein Hörexperiment von Antti Kuusinen und Tapio Lokki In der Welt der klassischen Musik können die einzigartigen, akustischen Eigenschaften eines jeden Konzertsaals eine wesentliche Rolle für den Klang einer Aufführung spielen. MusikerInnen und DirigentInnen wählen, wenn möglich, ein bestimmtes Repertoire in Abhängigkeit der Aufführungsorte und damit der Akustik des Saals. Dadurch soll der bestmögliche Klang erzielt werden. Wie die Studie von Kuusinen und Lokki zeigt, kann es jedoch schwierig sein, einzelne Konzertsäle allein anhand des Klangs einer in diesem Raum gemachten Aufnahme zu identifizieren. Ziel der Studie im Jahr 2020 war es herauszufinden, wie schwierig es für HörerInnen ist, Konzertsäle durch Hörbeispiele zu identifizieren. Diese Beispiele umfassten Auszüge aus Beethovens Symphonie Nr. 7 sowie Violinen Solos, welche jeweils in den einzelnen Konzertsälen auralisiert wurden. Verglichen wurden 4 Konzertsäle mit teils unterschiedlichen Architekturen: • Zwei „Schuhschachtelförmige“ Säle: Amsterdam Concertgebouw (AC), Münchner Herkulessaal (MH) • Ein „Weinbergförmiger“ Saal: Berliner Philharmonie (BP) • Ein „Fächerförmiger“–Saal: Kölner Philharmonie (CP)