Gibt es die optimale Nachhallzeit?

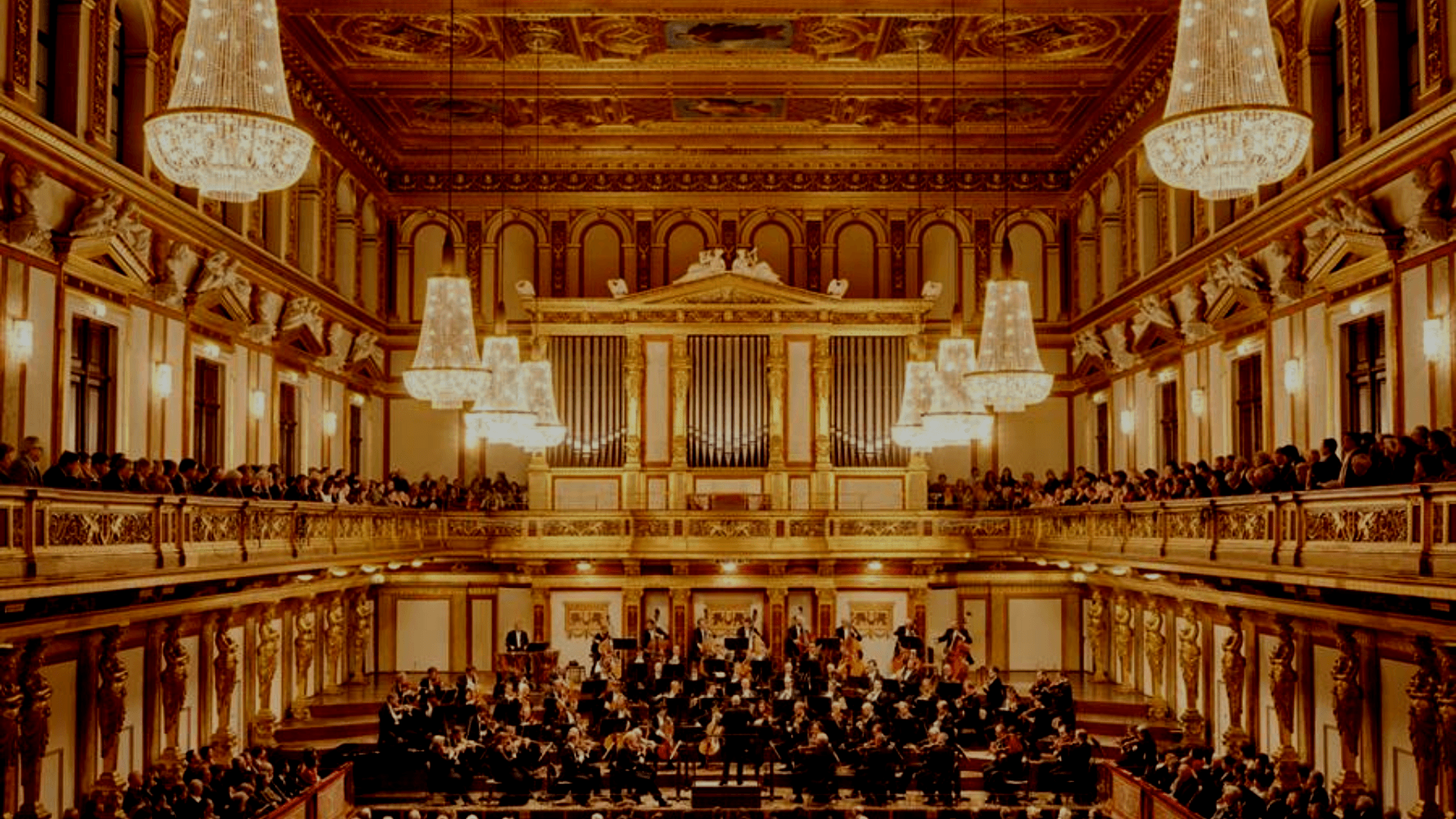

In zahlreichen Studien, vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wurde versucht herauszufinden, welche Nachhallzeiten als optimal für verschiedene Nutzungsvarianten bzw. Veranstaltungstypen empfunden werden. Man gab dazu Versuchspersonen in einen Raum und ließ zum Beispiel ein Streichquartett musizieren. Nach und nach brachte man mehr Absorptionsflächen in den Raum ein und ließ die Versuchspersonen bewerten, ob sie die jeweilige Akustik als geeignet empfanden. Es stellte sich heraus, dass im Allgemeinen eine optimale Nachhallzeit für die jeweilige Nutzung des Raums feststellbar war. Waren die Nachhallzeiten länger oder kürzer als dieses Optimum, so wurde die Akustik jeweils als ungeeignet empfunden.

Diese optimalen Nachhallzeiten unterliegen subjektiven Streuungen. Jede Person hat eine etwas andere Empfindung, trotzdem konnte eine Normalverteilung festgestellt werden. Entscheidend ist aber, dass die optimalen Nachhallzeiten stark von der Raumnutzung und von der Raumgröße abhängig sind. Es ist zum Beispiel einleuchtend, dass Sprachveranstaltungen einer kürzeren Nachhallzeit für gute Sprachverständlichkeit bedürfen als z.B. eine Chorveranstaltung. Zudem tendiert unsere Erwartungshaltung für größere Räume in Richtung von längeren Nachhallzeiten. Dieser Anspruch resultiert hauptsächlich aus unseren Erfahrungen, da die meisten kleinen Räume eben kürzer nachhallen als größere Räume.

Diese Zusammenhänge wurden in der Literatur verknüpft und anschließend in Normen festgehalten, um sich als Standards etablieren zu können. Jedes Land hat dabei einen etwas unterschiedlichen Zugang. Einerseits durch den offensichtlichen Kulturunterschied, andererseits handelt es sich oftmals um ein Kosten/Nutzen-Problem, welches sich aus bauwirtschaftlichen Überlegungen ergibt.

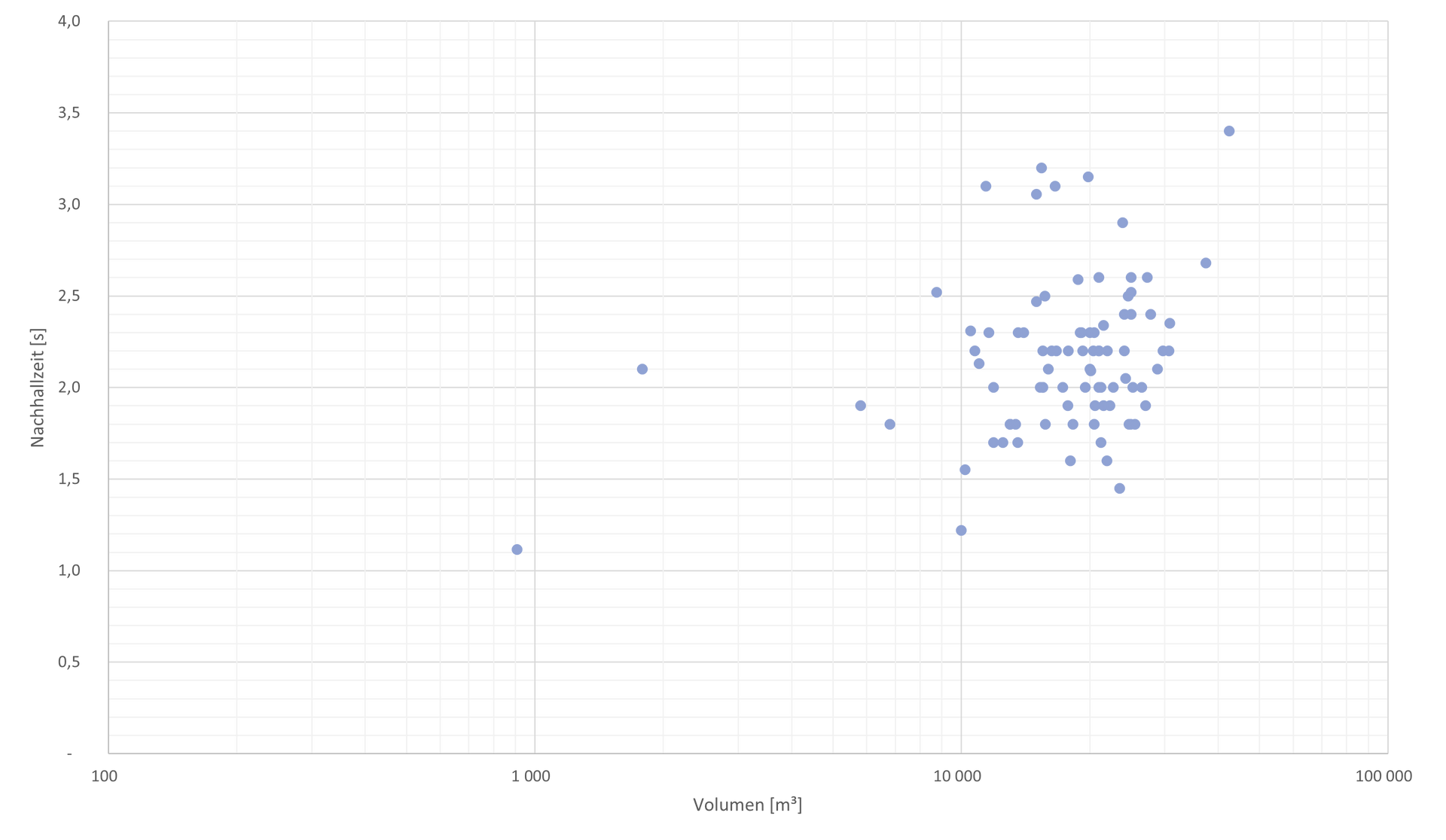

Um hier einen direkten Vergleich mit den tatsächlichen Nachhallzeiten bekannter Opernhäuser und Konzertsäle darzustellen, sind im untenstehenden Bild die mittleren Nachhallzeiten dieser Säle über die jeweiligen Volumina dargestellt. Es ist ersichtlich, dass die Streuung relativ hoch ist, daher sind auch die Toleranzbereiche optimaler Nachhallzeiten relativ groß (± 20%).

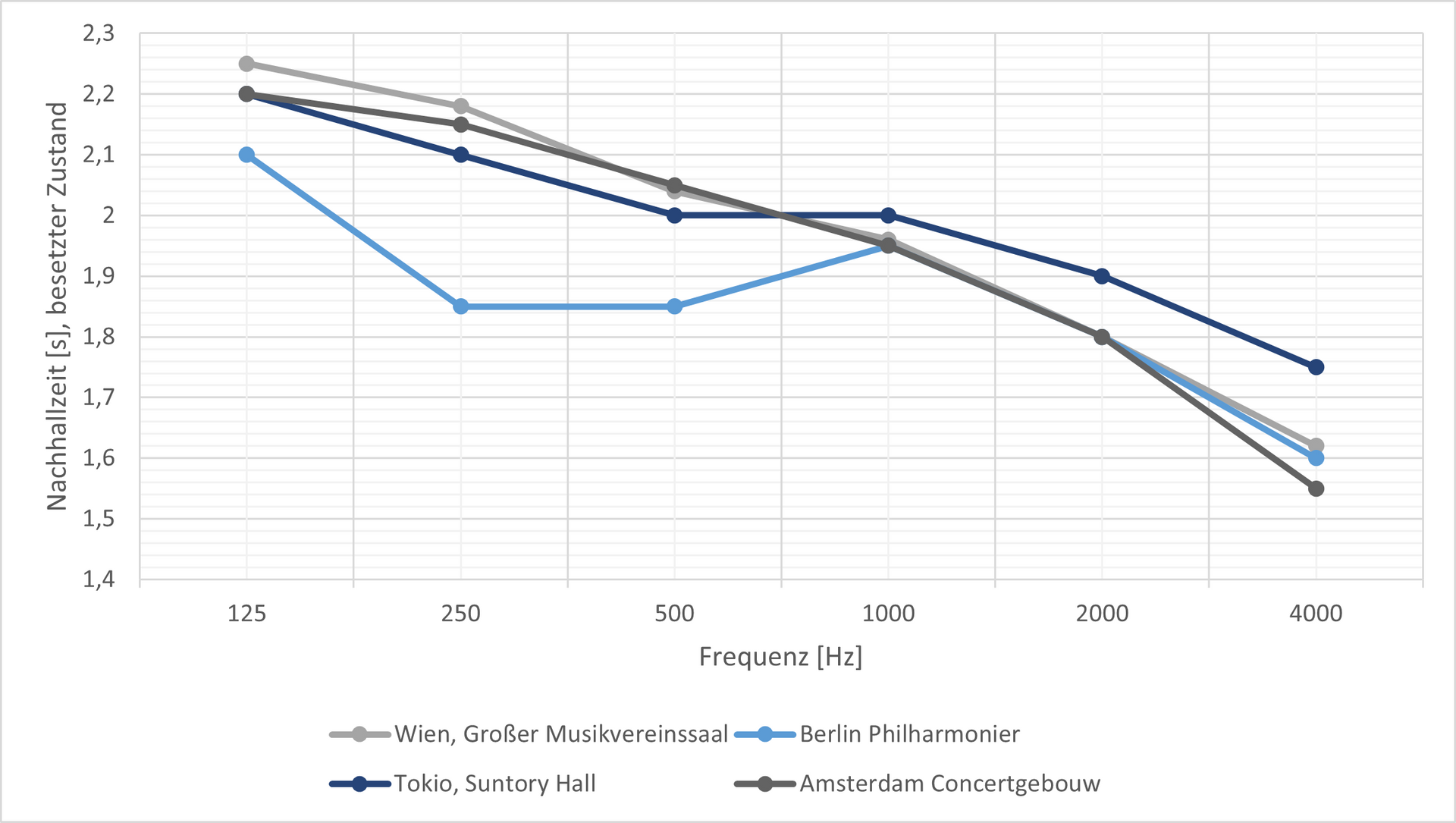

Leo Beranek beschrieb in seinem Werk „Concert Halls and Opera Houses – Music, Acoustics and Architecture“ aus dem Jahre 1992 die wichtigsten Bauten aus aller Welt. Man sieht das zum einen die meisten Säle und Häuser ein Raumvolumen größer 10.000 m³ aufweisen und zum anderen die Nachhallzeiten sich zwischen 2,0 und 2,5 s sammeln. In der folgenden Grafik sind weiter die Nachhallzeiten über die Oktav-Frequenzbänder einiger berühmter Konzertsäle (im besetzten Zustand) ersichtlich.

Um einen Überblick auch für den Alltag zu bekommen sind in der Tabelle allgemein übliche Nachhallzeiten für verschiedene Raumkategorien angegeben.

| Raum | Nachhallzeit, Tm [s] |

|---|---|

| Tonstudio | ~ 0,2 |

| Büro | 0,5 – 0,8 |

| Theater | 1,0 – 1,2 |

| Oper | ~ 1,5 |

| Konzertsaal | 1,8 – 2,2 |

| Kirche | 4,0 – 8,0 |

Hör Dir abschließend einen Klang an, der dieselbe Nachhallzeit hat, aber in unterschiedlichen Volumina aufgenommen wurde.

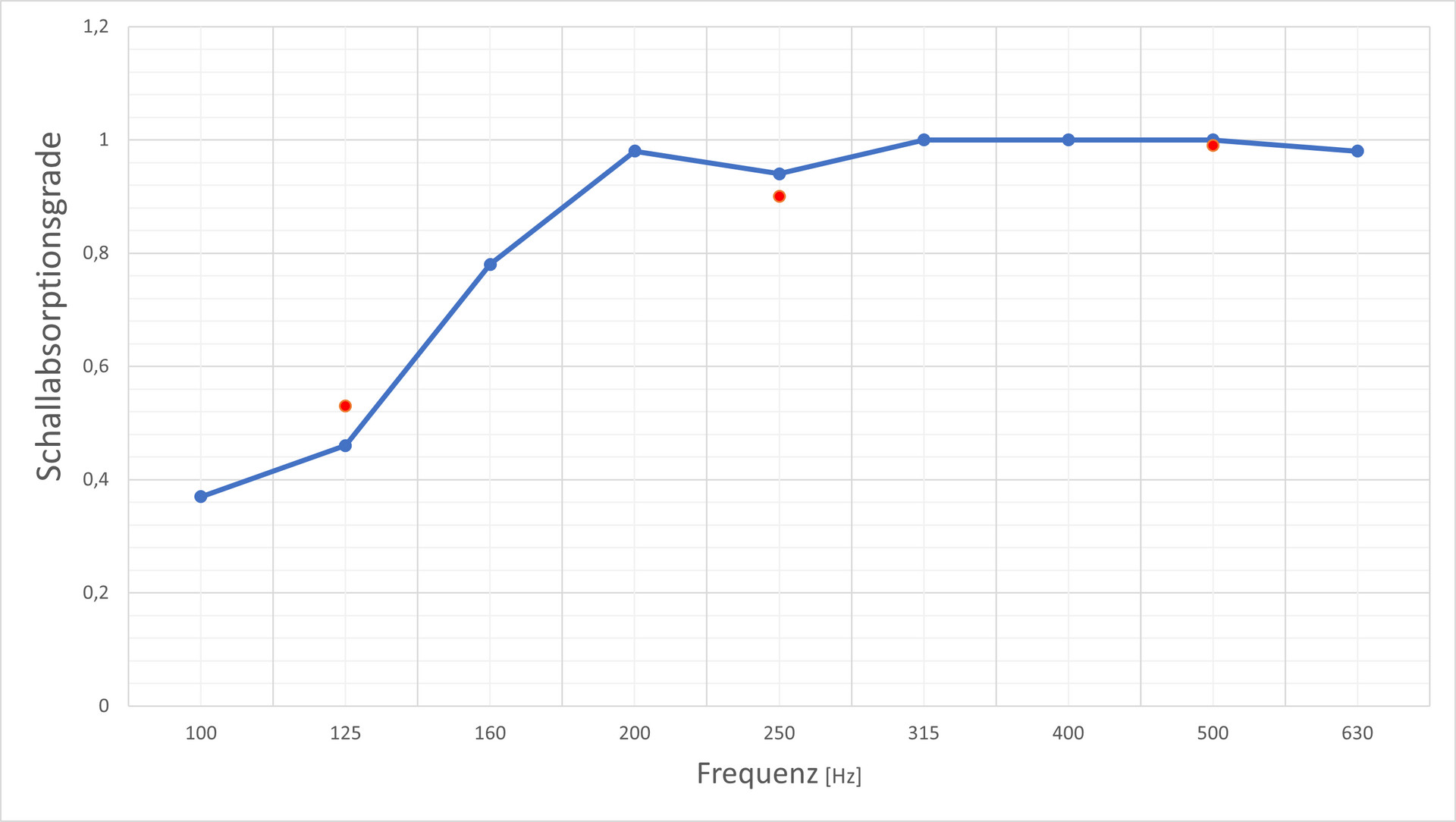

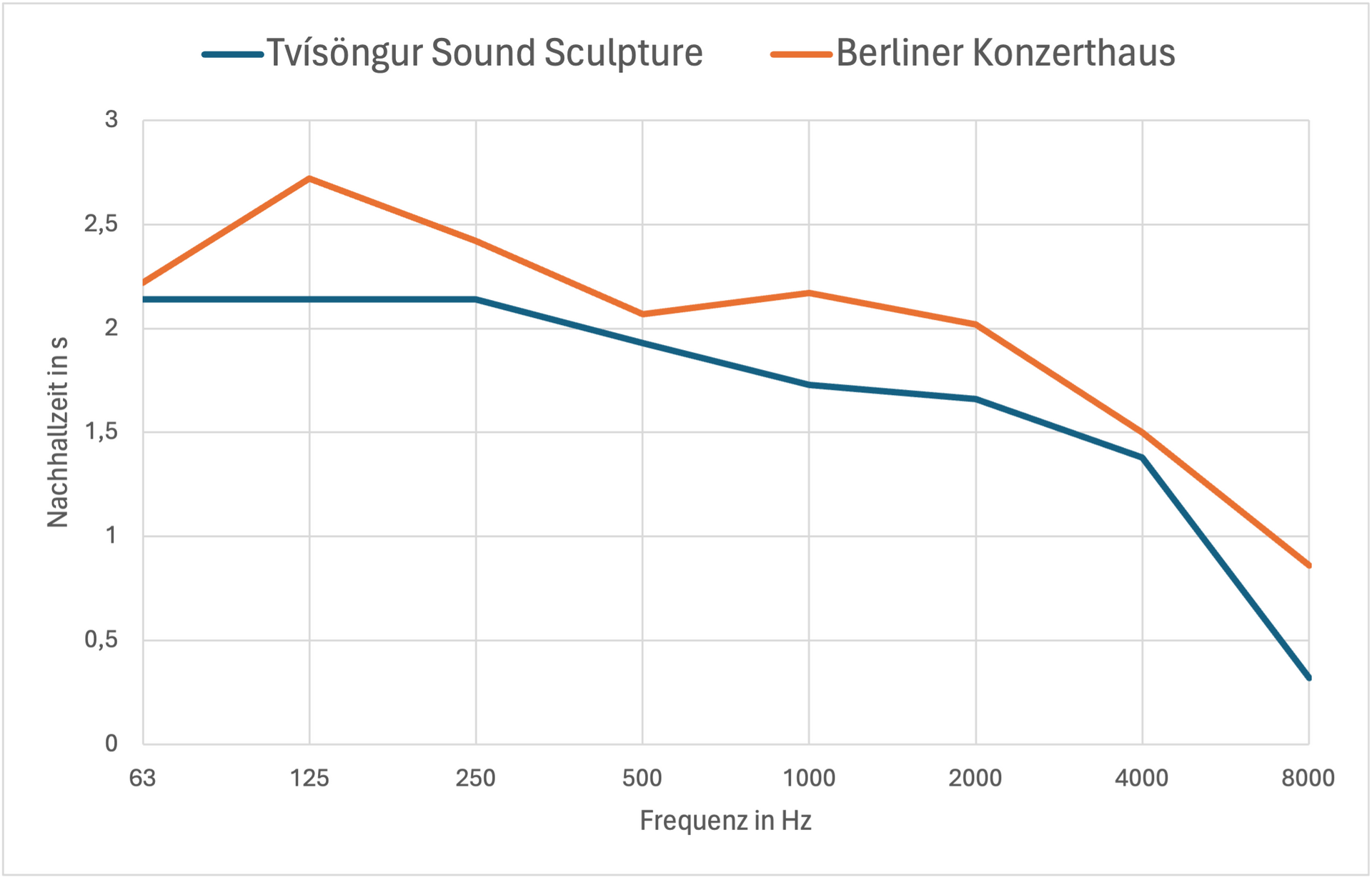

In diesem Hörbeispiel wird eine Sprecherin in 2 sehr unterschiedlichen Räumen hörbargemacht. Einmal in der Berliner Philharmonie, einem klassichen Konzertsaal für ca. 2000 Personen, und einmal eine einer Klangskulptur aus Beton, in welche maximal 20 Personen passen. Die Grafik daraunter zeigt, dass die Nachhallzeiten jedoch in einem sehr ähnlichen Bereich liegen. Welcher Unterschied ist jedoch deutlich hörbar?

Philharmonie Berlin 26.000 m³

Tvisöngur Sound Sculpture ~100 m³

Dieser Text ist ein Auszug aus:

Fabio Kaiser, Francesca Tonetti, Raumakustik - wie man Räume hörgerecht besser gestaltet, Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, 2024