Mikroperforation und Akustik

Wie mikroperforierte Akustikplatten Schall absorbieren

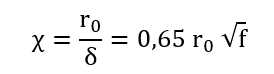

Die Theorie des mikroperforierten Absorbers geht auf den chinesischen Akustiker Dah-You Maa und das Jahr 1975 zurück. Mikroperforierte Absorber funktionieren im Grunde genommen wie Helmholtz-Resonatoren und normale Lochplatten auch, aber mit dem entscheidenden Unterschied, dass kein zusätzliches Dämmmaterial benötigt wird. Es reicht alleine die Reibung der Luft in den Löchern sowie die Mündungseffekte aus, um der Schallwelle signifikant Energie zu entziehen. Dazu ist es notwendig, dass die Löcher der mikroperforierten Oberfläche sehr klein sind, nämlich im Sub-Millimeterbereich. Sodann kommt der Effekt der akustischen Grenzschicht zum Tragen: Fließt Wasser durch eine Leitung, so haftet die äußerste Schicht Wasser an der Leitung (Haftreibung), es kommt zu Schubspannungen und einer (hier je nach Druck) mehr oder weniger turbulenten Grenzschicht. Genauso verhält sich die strömende Luft durch die Löcher des mikroperforierten Absorbers. In Abhängigkeit von der Frequenz kommt es von einer laminaren Strömung (keine Turbulenzen, nur Viskositätsverluste) bis hin zu ausgeprägten Wirbelbewegungen. Dabei wird bei mikroperforierten Absorbern der Lochdurchmesser in Größenordnung der Grenzschichtdicke gewählt, um eine maximale Wirkung zu erzielen. Der Zusammenhang der Grenzschichtdicke δ und des Lochradius r0 ist durch folgende Formel gegeben:

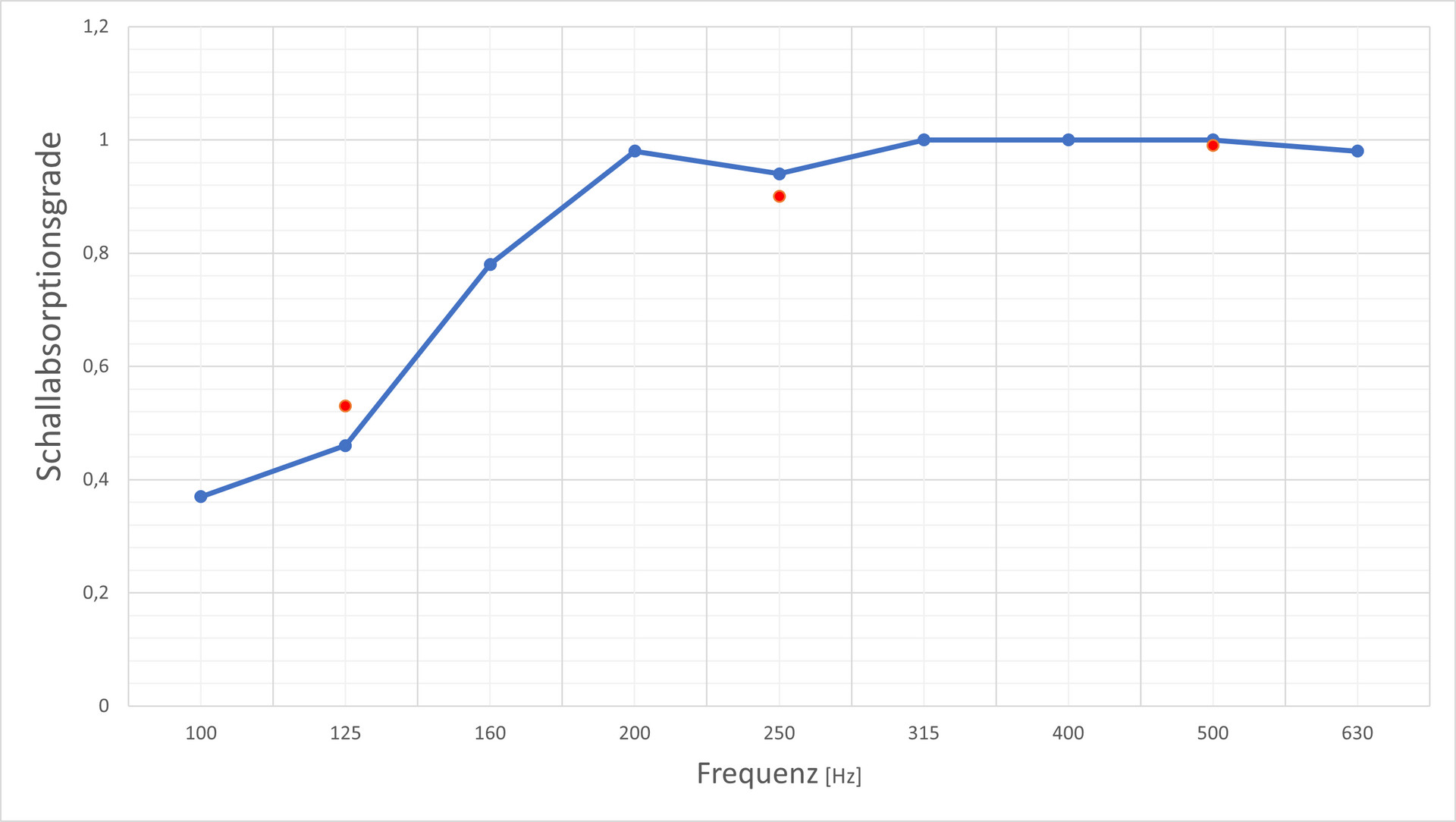

Eine optimale Reibung der Luft ergibt sich, wenn der Lochradius und die Grenzschicht etwa in derselben Größenordnung sind, sprich der Reibungsparameter χ = 1 ist. Aus der Formel ist zu erkennen, dass bei gleichbleibendem Reibungsparameter χ bei einer hohen Frequenz f der Lochradius gering sein muss und dabei die Grenzschicht ebenso gering ist. Typische Lochgrößen von mikroperforierten Absorbern liegen zwischen 0,05 und 5 mm, ebenso sind die gelöcherten Platten sehr dünn, es werden auch Folien verwendet. Besteht der Absorber aus Metall, so kommt zusätzlich zur Wirkung der akustischen Grenzschicht auch eine thermische Grenzschicht ins Spiel, bei gleicher Bauweise kann so ein Absorber aus Aluminium oder Stahl noch mehr Schallenergie absorbieren als das gleiche Modell aus zum Beispiel Acrylglas. Werden mikroperforierte Folien als Absorber verwendet, so muss darauf geachtet werden, dass diese mechanisch stabil sind und nicht frei in der Luft mit der Schallwelle mitschwingen können. Der Lochanteil bei mikroperforierten Absorbern ist mit ca. 1% relativ gering, ein größerer Lochanteil verändert das Absorptionsvermögen kaum.

Wie beim normalen Lochplattenresonator auch spielt der Abstand der mikroperforierten Platte oder Folie zur schallharten Rückwand eine entscheidende Rolle. Bei der Frequenz wo der Plattenabstand λ/2 beträgt, ist oft ein kleiner Absorptionseinbruch vorhanden, da bei diesem Abstand und dieser Frequenz die Schallschnelle ihr Minimum hat. Das Verhältnis von Lochdurchmesser zu Lochlänge hat einen Einfluss auf die Güte bzw. Breitbandigkeit des Absorbers. Breitbandigkeit lässt sich bei mikroperforierten Absorbern durch Positionierung von mehreren Absorbern hintereinander erreichen, hierbei werden die hohen Frequenzen durch den aus Sicht des Schalleinfalls ersten Absorber absorbiert, der zweite oder dritte Absorber ist für die tiefen Frequenzen zuständig. Ebenso kann durch eine in den Raum konvexe Form die Breitbandigkeit massiv erhöht werden. Schlussendlich ist es auch möglich mehrere Absorber nebeneinander aber mit unterschiedlicher Abstimmung zu verwenden, um Absorption über einen großen Frequenzbereich zu erhalten.

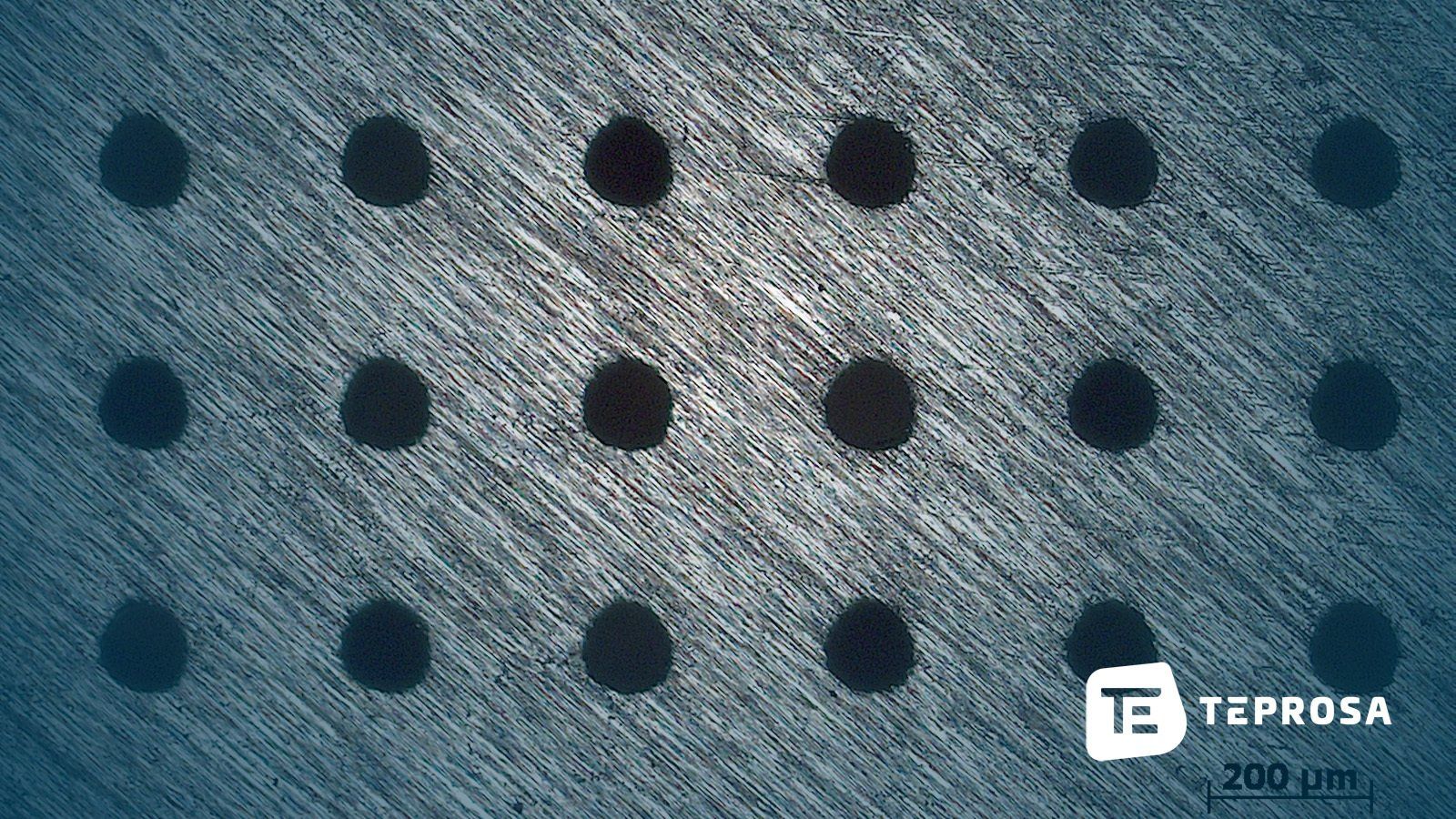

Die Fertigung der mikroperforierten Akustik-Elemente nahm ihren Anfang mit Bohrversuchen an Prototypen aus Aluminium, 1993 wurde mit einem entsprechend programmierten Einstrahllaser kleine Löcher und Schlitze in Acrylglas geschnitten. Mit Mehrspindel-Maschinen wurde das Bohren in Kunststoffen produktiv, mit Stanzwerkzeugen lassen sich Stahlbleche zu Decken-Kassetten mikroperforieren. In der Fertigung von Schallschutzelementen im Kraftfahrzeugbau haben es auch spezielle Schlitz-Verfahren mit anschließendem Walzprozess bis zur Serienreife gebracht. Heutige mikroperforierte Absorber werden aus Acrylglas, Polycarbonat, PVC, ETFE, und normalem Flachglas, sowie Metall und Holz gefertigt.

Mikroperforierte Absorber lassen sich in verschiedensten Konfigurationen in der Raumakustik und dem technischen Schallschutz vielfältig einsetzen. Aufgrund ihrer robusten Bauweise (Ausnahme Folien) und der (fast) geschlossenen Oberfläche können mikroperforierte Absorber faserige und poröse Absorber unter harten Einsatzbedingungen ersetzen, z.B. als Kulissenschalldämpfer in Auspuffanlagen oder Hitzeschildern in Motorräumen. Aufgrund der turbulenten Luftbewegungen in den Löchern verstauben sie wenig, deshalb, und aufgrund der Tatsache, dass keine zusätzlichen faserigen Stoffe benötigt werden, eignen sie sich auch in hygienisch anspruchsvollen Bereichen wie der Lebensmittel-, Pharma- und Mikroelektronikindustrie. Das geringe Gewicht hat darüber hinaus Vorteile im Flugzeugbau.

Ein prominentes Beispiel für den Einsatz von mikroperforierten Absorbern in der Raumakustik ist der neue Plenarsaal des deutschen Bundestages in Bonn. Bei dessen Eröffnung im Jahre 1992 erlebte man eine akustisch bittere Überraschung. Die Wände des Saales werden aus großen glatten Glasflächen gebildet, die als Schallreflektoren wirken. Da der Grundriss aus Kreisausschnitten gebildet ist, kommt es in der unteren Saalebene zu unerwünschten Fokussierungseffekten und zu Reflexionen, die die Sprachverständlichkeit stören. Viele Flächen wurden bei der Sanierung durch transparente Reflektoren entschärft, die den Schall zur akustisch absorbierenden Decke und den hinteren absorbierenden Sitzreihen umlenken. Wo diese Möglichkeit nicht bestand, wie zum Beispiel an den Türen und vor den Technikkabinen unter der Mitteltribüne kamen vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik entwickelte mikroperforierte Platten aus Acrylglas zum Einsatz, mit denen die gewünschte optische Transparenz erhalten werden konnte.

Quellen:

- www.topakustik.uk.com

- www.trikustik.at

- www.barrisol.com

- Helmut V. Fuchs: „Schallabsorber und Schalldämpfer.“ Springer Verlag

- Dissertation Anita Schulz: „Die akustischen Randbedingungen perforierter Wandauskleidungen in Strömungskanälen - Physikalische Modelle und Eduktion“.

- W. Fasold, G. Schupp, U. Stephenson: „Modellmessungen und Rechnersimulationen als Entscheidungsgrundlage für raumakustische Verbesserungen am Plenarsaal des Deutschen Bundestages.“

- Acoustic Absorbers and Diffusors, Trevor J. Cox and Peter D’Antonio, 2nd edition

- Gezieltes Sounddesign - Mikroperforiertes Hitzeschild optimiert Akustik im Motorraum; https://automobilkonstruktion.industrie.de/karosserie-interieur/gezieltes-sounddesign/#slider-intro-3

Credits:

Dieser Text ist in Zusammenarbeit mit Florian Mayerhoffer (https://www.shape-the-sound.com/) entstanden.