Basotect in der Raumakustik

Basotect in der Raumakustik

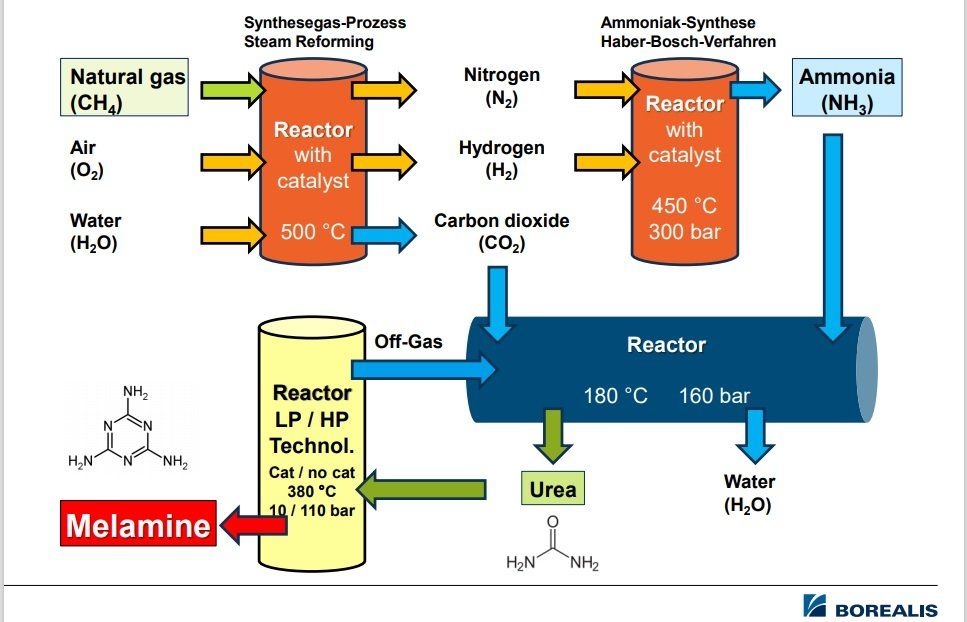

Die Firma BASF stellt verschiedene Varianten von Basotect® her, laut eigenen Angaben ist der Schaumstoff ein Highend-Werkstoff, durch intensive Forschung konnte auch eine thermoformbare Variante "Basotect® TG" entwickelt werden, die z.B. in der Automobilindustrie verwendet wird. Basotect® kann hydro- und oleophobiert werden, was in der Industrie oft gefragt ist. Die Basotect® Variante "UL" zeichnet sich durch ein besonders geringes Gewicht aus (nur 6kg pro Kubikmeter) und findet sich im Flugzeugbau. Darüber hinaus kommt Basotect® im Schiffs- und Eisenbahn-Bau, der Raumfahrt, der Haus- und Klimatechnik, in Tonstudios und Freizeithallen vor. Zu guter Letzt werden auch Polstermöbel aus Basotect® gefertigt.

Einige Arten des Schaumstoffs sind nach dem "Standard 100 by Oeko-Tex" zertifiziert, in dem Schadstoffgrenzwerte und Anforderungen an die gesundheitliche Unbedenklichkeit definiert werden. "Basotect® W" (Verbraucheranwendungen wie z.B. Reinigungsschämme) fällt hier in die Produktklasse I (Produkte für Babys und Kleinkinder). Diese Variante ist auf Speichelechtheit geprüft, und ist zusätzlich auch nach dem "Japanese Law 112" getestet, einer der weltweit strengsten Prüfungen auf Formaldehyd. Basotect kann mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Scheinbar wurde das Produkt zufällig entdeckt. Das Material sollte ursprünglich als Wärmedämmung entwickelt werden, hat aber tatsächlich geringe wärmedämmende Eigenschaften. Als sich ein akustisch geschulter Mitarbeiter in einer der Lagerhallen die Frage stellte warum es eigentlich so ruhig ist, wurde die schallabsorbierende Eigenschaft des Basotect-Schaumstoffs entdeckt.

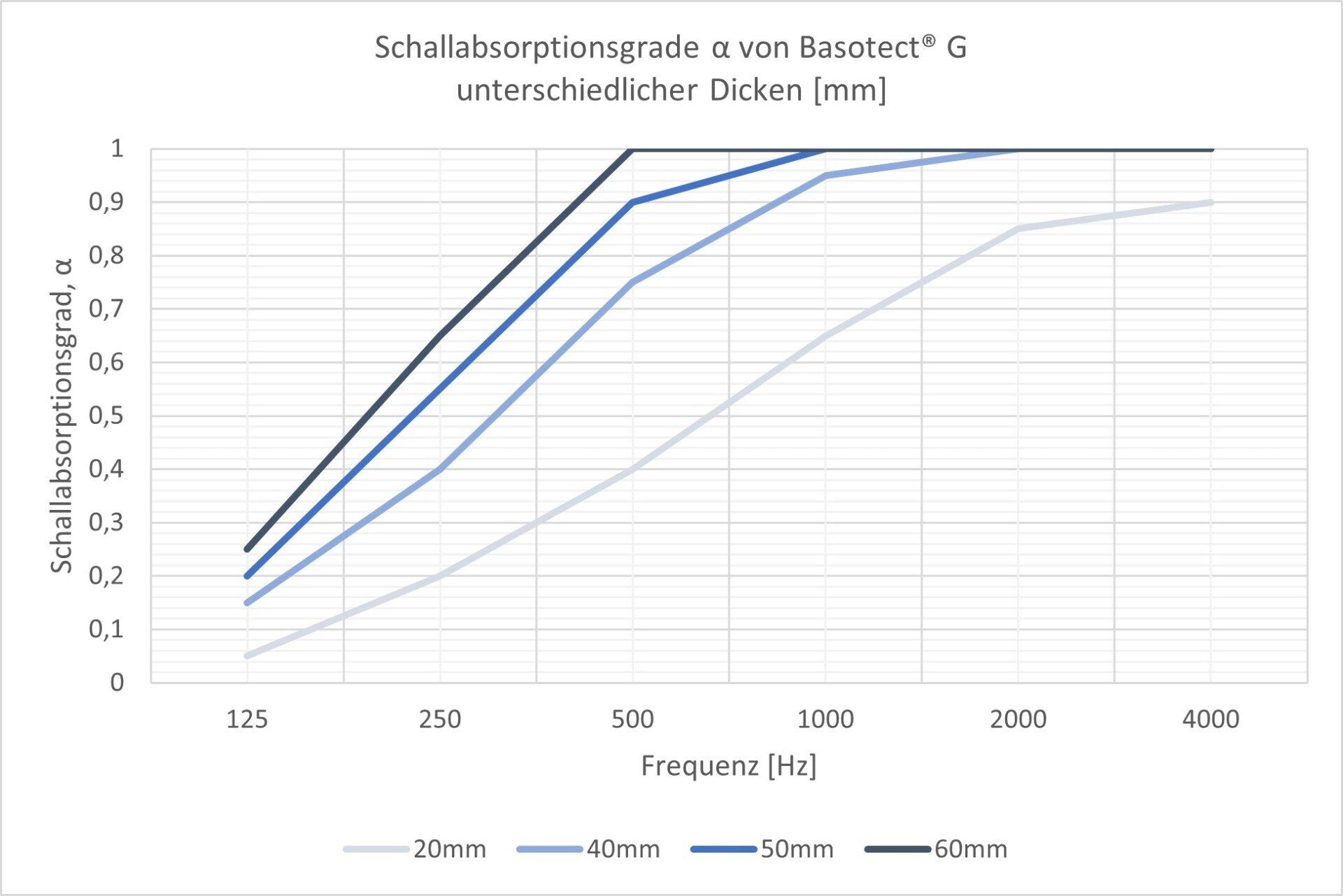

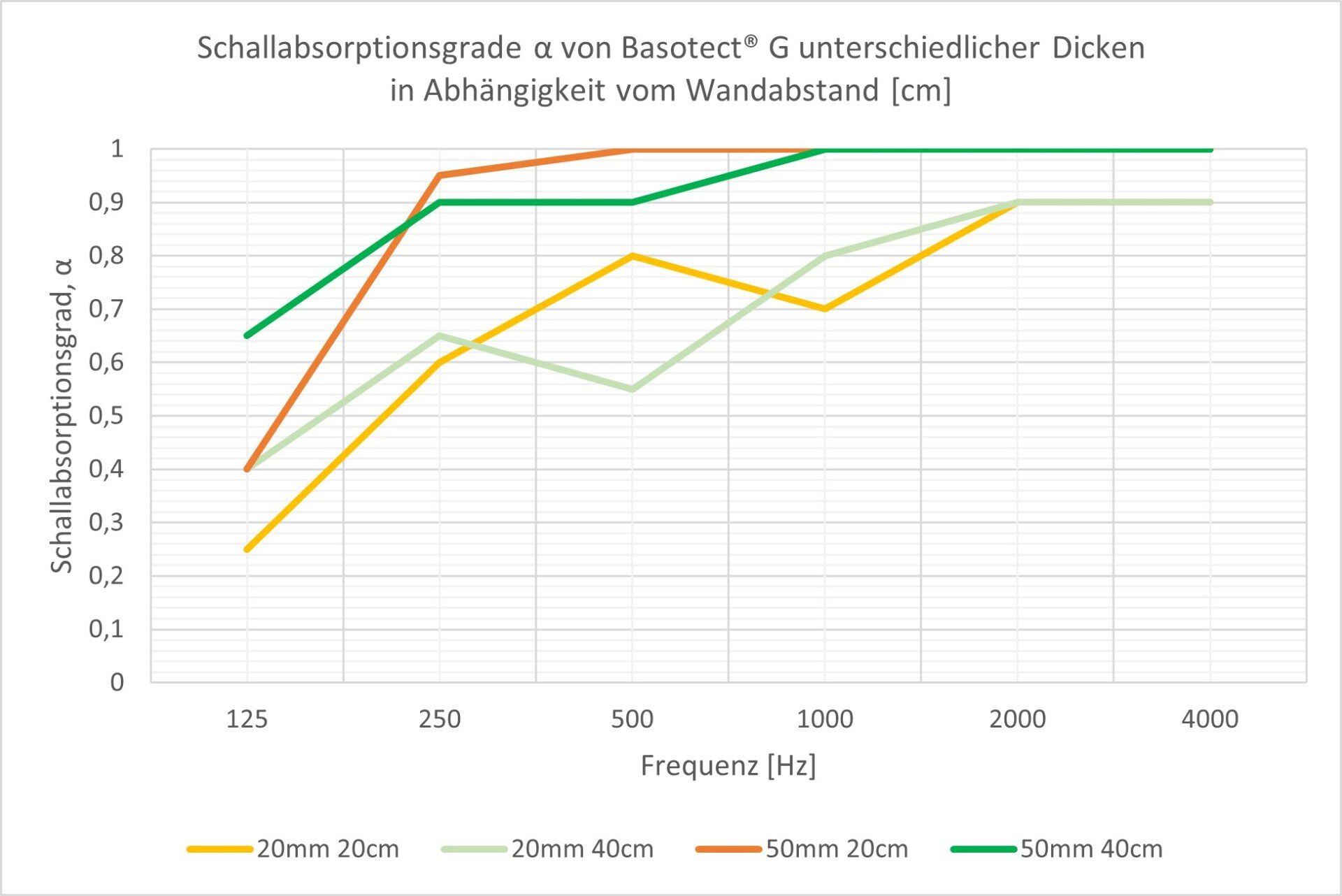

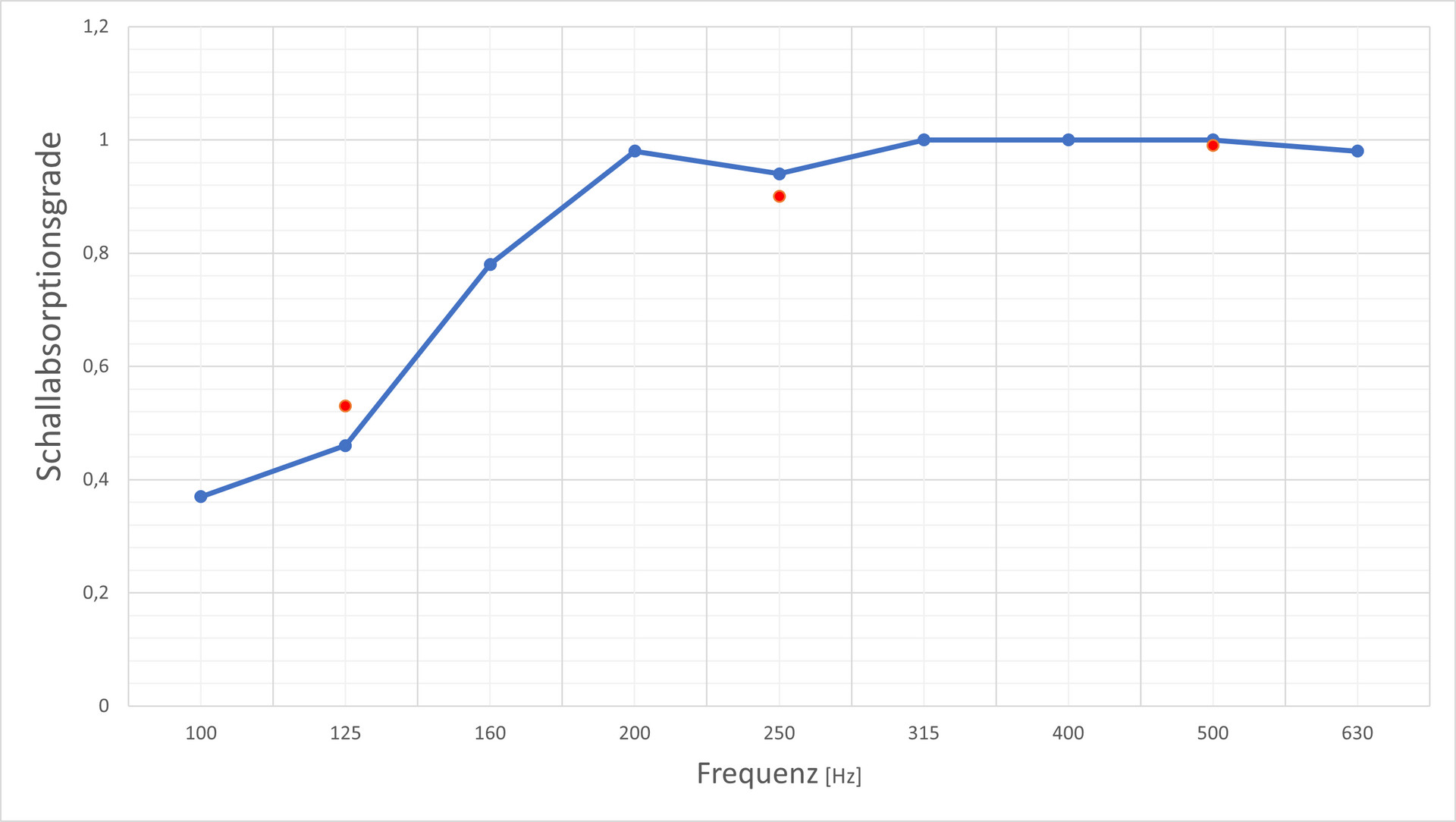

Die folgenden Abbildungen zeigen Schallabsorptionsgrade in Abhängigkeit der Dicke und des Wandabstands:

Quellen:

- https://www.schaumstofflager.de/basotect/

- https://docplayer.org/23867254-Basotect-der-vielseitige-schaumstoff-aus-melaminharz-basotect.html

- https://de.wikipedia.org/wiki/Melamin

- https://agoraphil.de/wp-content/uploads/2015/05/Basotect-Sicherheitsdatenblatt.pdf

- Informationsmaterial der Firma Borealis

Hinweis:

Dieser Text ist in Zusammenarbeit mit Florian Mayerhoffer (https://www.shape-the-sound.com/) entstanden.