Die Akustik des Musikverein Wien

kaiser • 7. Juli 2020

Die Akustik des Musikverein Wien

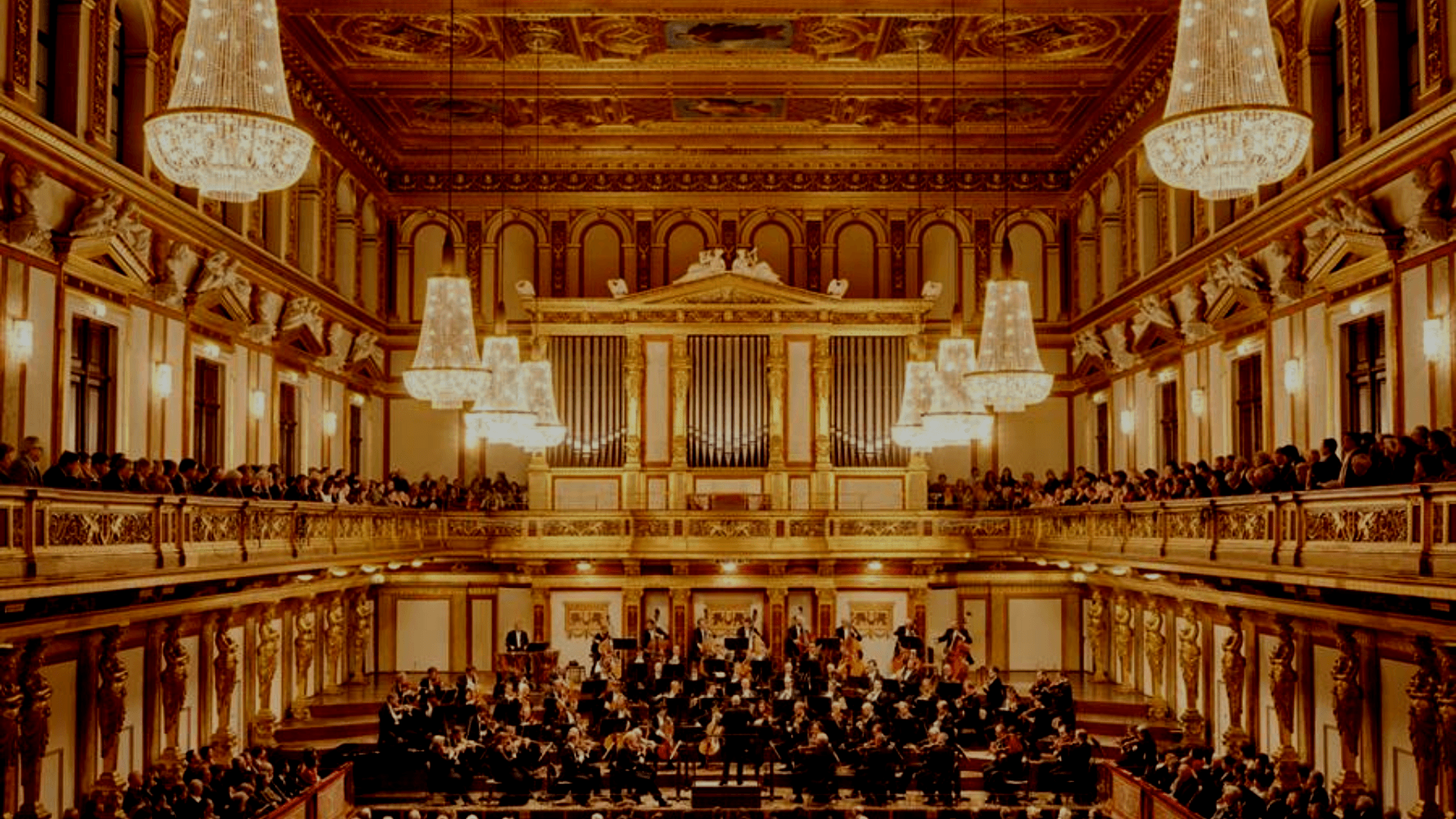

Der große Saal im Wiener Musikverein als einer der Konzertsäle mit der besten Akustik weltweit speziell für Orchestermusik der Klassik und Romantik.

Es gibt prinzipiell vier Hauptfaktoren welche die Akustik in einen Konzertsaal beeinflussen:

• Raumvolumen

• Raumproportionen

• Publikumsfläche

• Oberflächenstruktur- und Materialien der Wand und Decke

Der Musikverein ist 48,8 m lang, 17,1 m breit und 19,8 m hoch. Das bedeutet ein Volumen von 16.544 m³. Dies steht im Verhältnis zu einer Zuschaueranzahl von 2000 Personen (1700 Sitzplätze und 300 Stehplätze). Das Verhältnis ist sehr wichtig, weil es uns einen Hinweis dafür gibt wie laut es im Saal überhaupt werden kann. Ein zu großes Verhältnis - also zu großes Volumen - bedeutet das die Musik Gefahr läuft zu leise vor allem in den hinteren Reihen zu werden. Ein zu kleines Volumen bedeutet, dass es auch zu laut werden kann. Den Musikvereinssaal würde ich eher auf der lauteren, einen mächtigen klangerzeugenden, Seite einordnen. Ich habe es auch selbst schon erlebt das es mir zu laut war, aber prinzipiell liegt das Verhältnis in einen sehr guten Bereich.

Weiter spielt die Nachhallzeit eine essenzielle Rolle. Die Nachhallzeit im Musikverein liegt zwischen 2,4 und 2,8 Sekunden (je nach Besetzungsgrad) in den mittleren Frequenzen und ansteigend zu den tiefen Frequenzen. Dieser Bereich hat sich für klassische und romantische Orchestermusiker als sehr gut geeignet herausgestellt. Ein längere Nachhallzeit würde bedeuten das der Klang verschwimmt, eine kürzere Nachhallzeit würde bedeuten, dass es zu trocken wirkt.

Die Raumbreite im Musikverein mit ca. 17 m führt dazu, dass es sehr starke seitliche frühe Reflexionen gibt. Wenn Reflexionen innerhalb eines Zeitfensters von ca. 80 ms nach dem Direktschall eintreffen, reichert das den Klang an, die Musik wirkt „breiter“ und dies erhöht auch die Klarheit.

Die Wandoberflächen sind im Goldenen Saal sehr stark strukturiert was zu einer starken Schallstreuung führt. Man sieht im Parkett die erhöhten Logen, die Statuen und Säulen, der Balkon und weitere Ornamente und Figuren im oberen Bereich sowie Kassettierten Deckenflächen. Überall gibt es Elemente die den Schall streuen und das führt zu einem sehr diffusen Nachhall der sich in Form eines einhüllenden Klangerlebnis auswirkt.

Summa summa-rum kann man sagen, dass der Architekt Theophil Hansen (um 1870) sehr viel richtig gemacht hat. Eher aus Intuition heraus, da im 19. Jahrhundert noch keine wissenschaftliche Beschäftigung mit der Raumakustik stattfand.

Ein weiteres Element, welches nicht zu vergessen ist in der Beurteilung der Akustik, ist der Mythos Musikverein. Wer hier schon aus und ein gegangen ist: Brahms, Bruckner, die Sträusse, Bernstein, alle nicht mehr und noch lebenden berühmten Dirigentinnen und Dirigenten, die Wiener Philharmoniker proben im Saal und spielen sehr viele Konzerte und das berühmte Neujahrskonzert findet hier jährlich statt. Fakt ist aber, dass hervorragende Musik mit exzellenten Musikerinnen und Musikern und einer grandiosen Akustik zusammenkommen. Allein deswegen ist ein Besuch im Musikverein wärmstens zu empfehlen.

P.S.: Geheimtipp: Die Tonkünstler Niederösterreich sind ein hervorragendes Orchester und spielen regelmäßig zu erschwinglichen Preisen im Musikverein.

#akustik #raumakustik #konzertsaalakustik #musikverein #goldenersaal #architektur #nachhall

Melde dich an um regelmäßige Mailings zur Akustik zu erhalten - keine Angst kein Spam!

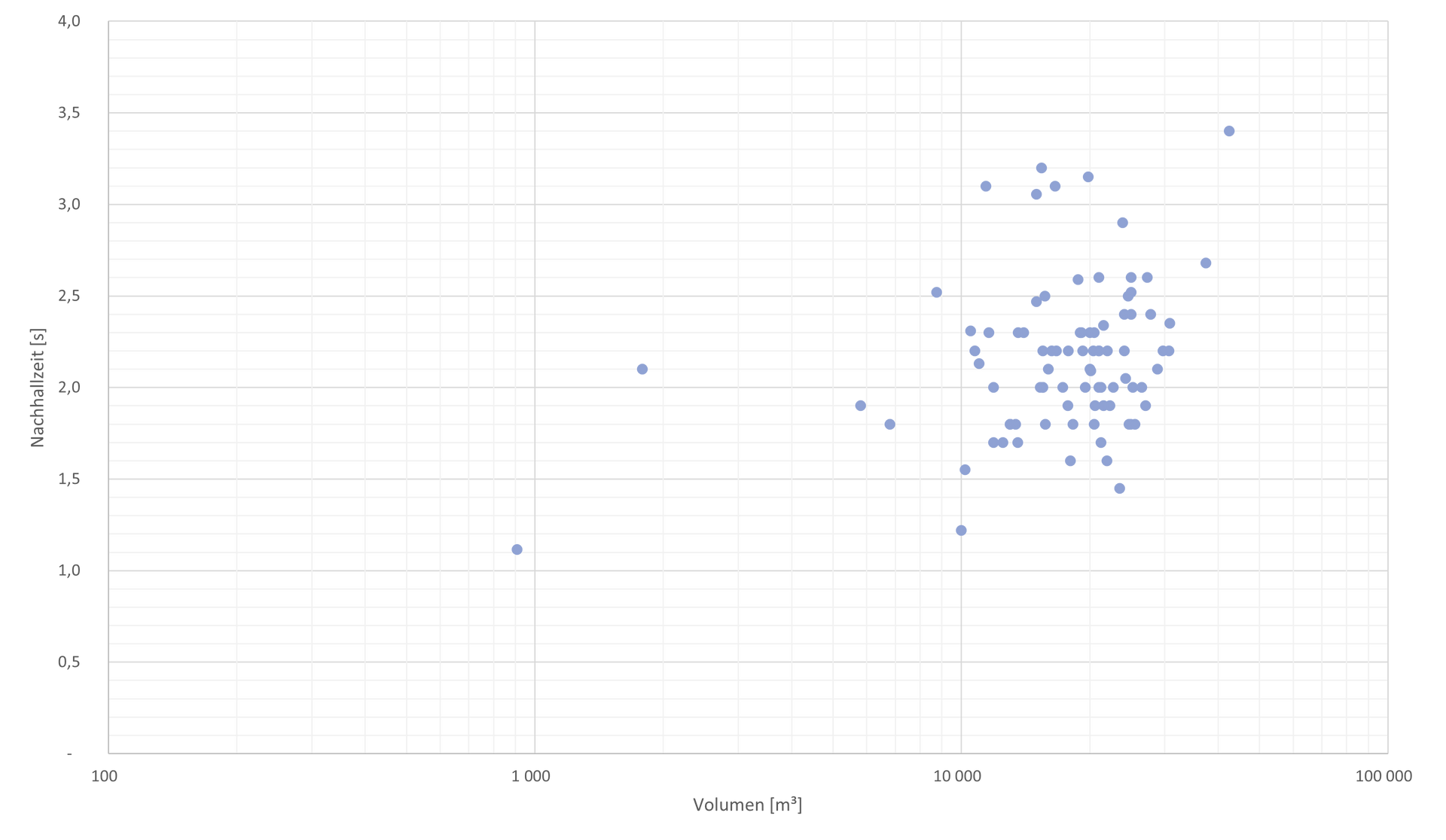

In zahlreichen Studien, vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wurde versucht herauszufinden, welche Nachhallzeiten als optimal für verschiedene Nutzungsvarianten bzw. Veranstaltungstypen empfunden werden. Man gab dazu Versuchspersonen in einen Raum und ließ zum Beispiel ein Streichquartett musizieren. Nach und nach brachte man mehr Absorptionsflächen in den Raum ein und ließ die Versuchspersonen bewerten, ob sie die jeweilige Akustik als geeignet empfanden. Es stellte sich heraus, dass im Allgemeinen eine optimale Nachhallzeit für die jeweilige Nutzung des Raums feststellbar war. Waren die Nachhallzeiten länger oder kürzer als dieses Optimum, so wurde die Akustik jeweils als ungeeignet empfunden. Diese optimalen Nachhallzeiten unterliegen subjektiven Streuungen. Jede Person hat eine etwas andere Empfindung, trotzdem konnte eine Normalverteilung festgestellt werden. Entscheidend ist aber, dass die optimalen Nachhallzeiten stark von der Raumnutzung und von der Raumgröße abhängig sind. Es ist zum Beispiel einleuchtend, dass Sprachveranstaltungen einer kürzeren Nachhallzeit für gute Sprachverständlichkeit bedürfen als z.B. eine Chorveranstaltung. Zudem tendiert unsere Erwartungshaltung für größere Räume in Richtung von längeren Nachhallzeiten. Dieser Anspruch resultiert hauptsächlich aus unseren Erfahrungen, da die meisten kleinen Räume eben kürzer nachhallen als größere Räume. Diese Zusammenhänge wurden in der Literatur verknüpft und anschließend in Normen festgehalten, um sich als Standards etablieren zu können. Jedes Land hat dabei einen etwas unterschiedlichen Zugang. Einerseits durch den offensichtlichen Kulturunterschied, andererseits handelt es sich oftmals um ein Kosten/Nutzen-Problem, welches sich aus bauwirtschaftlichen Überlegungen ergibt. Um hier einen direkten Vergleich mit den tatsächlichen Nachhallzeiten bekannter Opernhäuser und Konzertsäle darzustellen, sind im untenstehenden Bild die mittleren Nachhallzeiten dieser Säle über die jeweiligen Volumina dargestellt. Es ist ersichtlich, dass die Streuung relativ hoch ist, daher sind auch die Toleranzbereiche optimaler Nachhallzeiten relativ groß (± 20%).

Ein Hörexperiment von Antti Kuusinen und Tapio Lokki In der Welt der klassischen Musik können die einzigartigen, akustischen Eigenschaften eines jeden Konzertsaals eine wesentliche Rolle für den Klang einer Aufführung spielen. MusikerInnen und DirigentInnen wählen, wenn möglich, ein bestimmtes Repertoire in Abhängigkeit der Aufführungsorte und damit der Akustik des Saals. Dadurch soll der bestmögliche Klang erzielt werden. Wie die Studie von Kuusinen und Lokki zeigt, kann es jedoch schwierig sein, einzelne Konzertsäle allein anhand des Klangs einer in diesem Raum gemachten Aufnahme zu identifizieren. Ziel der Studie im Jahr 2020 war es herauszufinden, wie schwierig es für HörerInnen ist, Konzertsäle durch Hörbeispiele zu identifizieren. Diese Beispiele umfassten Auszüge aus Beethovens Symphonie Nr. 7 sowie Violinen Solos, welche jeweils in den einzelnen Konzertsälen auralisiert wurden. Verglichen wurden 4 Konzertsäle mit teils unterschiedlichen Architekturen: • Zwei „Schuhschachtelförmige“ Säle: Amsterdam Concertgebouw (AC), Münchner Herkulessaal (MH) • Ein „Weinbergförmiger“ Saal: Berliner Philharmonie (BP) • Ein „Fächerförmiger“–Saal: Kölner Philharmonie (CP)